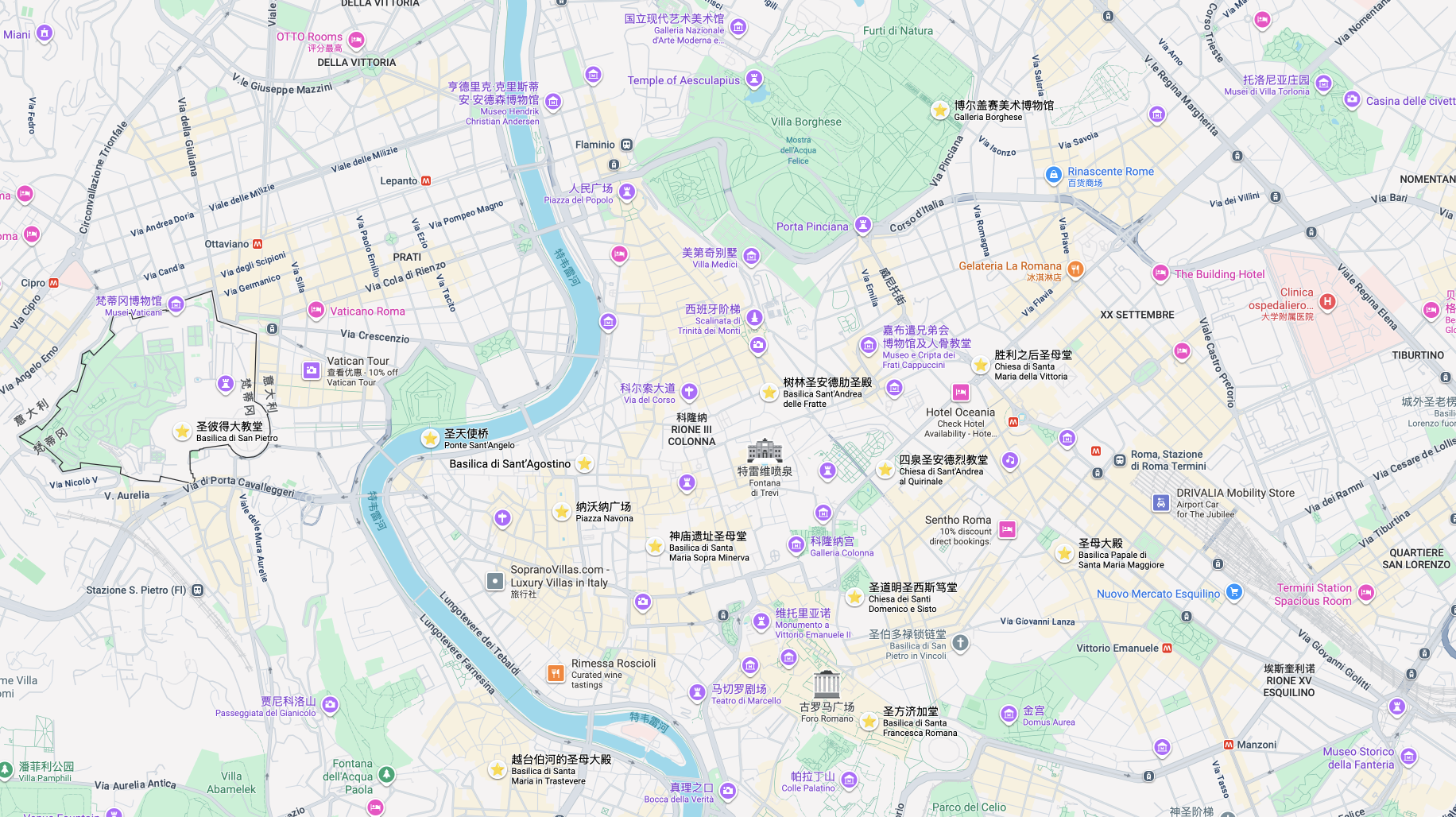

意大利罗马

永恒之城:在时光褶皱中生长的罗马

“罗马不是一天建成的。”这句古老的谚语穿越时空,至今仍回荡在台伯河畔的鹅卵石街道上。当游客们穿过帝国广场的断壁残垣,仰望圣彼得大教堂的穹顶时,他们脚下正踩着二十七层文明沉淀的土壤——每一寸土地都藏着不同世纪的密码。

废墟里的历史叠层

站在帕拉蒂尼山眺望,眼前的罗马像一本被风掀开的立体书:古罗马斗兽场的裂痕中蔓生着野花,哈德良时代的万神殿穹顶依旧悬着两千年的日光,巴洛克式的特雷维喷泉与玻璃幕墙的现代建筑共享同一片天空。这座城市的魔力,在于它从不试图掩盖时间的痕迹,而是将每个时代的馈赠都化作砖石,垒成今日的样貌。

考古学家曾在罗马广场地下发现青铜时代的陶罐碎片,而卡拉卡拉浴场的马赛克地砖下,埋着共和国时期的输水管道。正如文艺复兴建筑师布拉曼特在改建圣彼得大教堂时,特意保留旧教堂的基座,让神圣与革新在此共生。

文明熔炉的化学反应

当奥古斯都用大理石包裹砖砌建筑时,他或许没想到这座都城会成为永恒的模板。帝国鼎盛时期的罗马容纳着来自三大洲的工匠:希腊雕塑家雕琢着神话,埃及石匠搬运方尖碑,叙利亚商人带来东方的丝绸。这种混杂在卡拉卡拉浴场达到巅峰——人们浸泡在蒸汽中,用高卢方言讨论哲学,用努米底亚的香料按摩身体。

中世纪的朝圣者之路为罗马注入新的血脉,贝尔尼尼的《四河喷泉》将尼罗河与恒河的水流铸成大理石,而特拉斯提弗列区的犹太社区始终飘散着肉桂与无花果的香气。正如诗人歌德所说:”在罗马,你会发现整个世界都是流动的。”

永不完工的杰作

黄昏时分登上圣天使城堡,会看见脚手架依然攀附在某座教堂的外墙——这座城市似乎永远处在”未完成”的状态。墨索里尼时代的EUR新区用理性主义建筑对话古代,扎哈·哈迪德设计的MAXXI博物馆用流体混凝土延续巴洛克的动感。连《罗马假日》里的破船喷泉,也在2015年的修复中获得了新的排水系统。

本地人常说:”真正的罗马人从不看地图。”因为他们知道,脚下每块石头都可能带你去往意想不到的时空:转过某个街角,帝国时期的柱廊突然与未来主义壁画相遇;推开一扇铁门,十七世纪的贵族庭院里正举办着现代艺术展。

这座永恒之城用近三千年时间证明:伟大从不是静止的丰碑,而是无数瞬间的层积。当夕阳把圣依纳爵教堂的错视穹顶染成金色时,你会明白为什么但丁说罗马是”上帝写给人类的情书”——每个时代都在增添新的句子,而这首诗永远不会完结。

罗马历史演变流程图

1 | graph TD |

特雷维喷泉(Fontana di Trevi)

特雷维喷泉(Trevi Fountain)位于市中心的特雷维广场(Piazza di Trevi),特雷维为三岔口之意(古罗马人常把神庙和喷泉建在三岔口的位置)。这座喷泉历史悠久,可以追溯到公元前19年。

据说在古代,一位少女带着口渴的罗马士兵在罗马城外22公里远的地方找到这道泉水(此泉又称”贞女泉”),人们用水道将11公里外泉水引入城市,水道的终点正是特莱维喷泉所在。这条水道是古罗马时代负责运送饮用水的管线,同时也作为附近的阿格里帕大浴场的主要水源。即便是在西罗马帝国崩溃后的中世纪,这条水道一直作为城市的主要供水源被使用

雕塑密码:神话与权力的交响

1629年教皇乌尔班八世,认为先前的喷泉不够宏伟耀眼,便委托当时的著名艺术家——“巴洛克时代的大师”——贝尔尼尼对喷泉进行翻修。但是,直至教皇去世,此项目也未能完成。不过,虽然贝尔尼尼的设计并未完成,但今天的许愿池喷泉中仍能看到很多贝尔尼尼设计风格的影子

到了巴洛克时代,天主教会为了能够恢复其显赫地位,在罗马发起了一场大规模的营造活动。1730年,教皇克莱蒙十二世举办了喷泉方案竞标,其中尼科洛·萨尔维(Nichola Salvi)的喷泉方案最终胜出,他的设计巧妙地利用借景手法将背后的宫殿-波利宫融入喷泉的雕塑群,以有着科林斯柱式的大柱式墙面为背景,以白色石灰华岩砌成”海洋凯旋门”的形态(宽26米、高49米):衬托出前景的海神雕塑气宇轩昂:在墙面正中凯旋门的穹顶之下,他驾驶着大贝壳形状的海马战车,正劈波斩浪的前进。

其余的雕塑则围绕海神展开:他左右两边各立有两尊海之信使”特里同”作为助手,一个在试图驾驭一匹暴躁的海马,另一个一手牵着一匹安静的海马,鼓着腮帮使劲地吹着海螺,这寓意海洋的双面性格:宁静与狂暴。这些雕像的基座是一片看似凌乱的海礁,喷泉的主体在海神的前面,泉水由各雕像之间、海礁石之间涌出,最后又汇集于一处。

右边的海神像上方的神龛上,有一副”少女指示水源”的浮雕说明了喷泉的来源;另一侧则是一个修建水道的浮雕,一个盛气凌人的将军和建筑师在谈论着什么。

神龛上方有四位代表四季的侍女像;而海神的旁边是代表富裕和健康的两个女神。整个雕塑群极为宏大又极为细腻,显示了巴洛克艺术家的造诣已臻极致。

传说萨尔维在设计时面临重重困难,最终通过巧妙利用地形高差,解决了水流动力问题。这座巨作高26.3米,宽49.15米,共用了三十年才完成,这是罗马最大的巴洛克风格喷泉,也是罗马的象征之一。

同时令无数影迷念念不忘的要数电影《罗马假日》中,奥黛丽·赫本和格利高里·派克在这里浪漫邂逅,让喷泉成为了爱情和梦想的象征。

特雷维喷泉的水道:从古罗马动脉到永恒之泉的千年血脉

特雷维喷泉的壮美,根植于一条跨越两千年的水道——阿夸维尔戈水道(Acqua Vergine)。这条至今仍在涌动的”液态遗产”,不仅成就了喷泉的艺术辉煌,更见证了罗马城水利文明的兴衰与重生。

公元前19年,在奥古斯都的权臣阿格里帕主持下,水道从萨宾山脉的 萨尔科泉(Salone Springs) 引水入城,全长22公里,日均输水量达10万立方米,专供战神广场公共浴场与喷泉。其名”Vergine”(处女)源于传说:一名当地少女向口渴的罗马士兵指出泉水位置,士兵为纪念她,以纯洁象征命名水道。

古罗马工程师以0.03%的极缓坡度设计水道(每公里仅下降30厘米),利用重力实现自流。 水道主体埋于地下,采用双层石灰华岩砌筑,内层涂抹cocciopesto(碎陶片混合火山灰的防水砂浆)。在跨越阿涅内河谷时,他们甚至建造了史上首座虹吸管结构,用铅管承受气压差实现越谷输水。

537年哥特战争期间,东哥特人切断水道,罗马供水中断近千年。残存段落被改建成磨坊,台伯河畔的Acqua Vergine磨坊群直到19世纪仍在运转。1453年,教宗尼各老五世委托建筑师莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂修复水道。团队在古罗马地基上加筑砖石拱廊,将终点改至今日特雷维喷泉所在的十字路口,并增设18个公共取水点。修复后的水道被命名为Acqua Vergine Nuova,其水质因富含碳酸钙,在流经石灰岩层时形成独特的珍珠光泽,被称为”会唱歌的水”。

1732年,教宗克莱门特十二世决定以全新喷泉彰显水道的复兴,建筑师尼古拉·萨尔维将水道终点改造成三维神话剧场。他利用天然水压设计出多级瀑布效果——水流先冲击中央海神雕塑下方的贝壳,再分三路坠入池中,最大落差达8米,每秒流量达800升。为维持水压稳定,喷泉下方至今保留着古罗马时期的水压调节室。

硬币传说的三重隐喻

“背对喷泉抛硬币许愿”的传统源于1954年电影《喷泉里的三枚硬币》,但实际习俗更复杂:

一枚硬币🪙:确保重返罗马。

两枚硬币🪙:与爱人永结同心。

三枚硬币🪙:婚姻或离婚如愿(中世纪朝圣者传统)。

如今,当人潮散去,凌晨三点的特雷维喷泉只余水流絮语。月光扫过尼普顿的权杖时,或许会照亮萨尔维刻在基座上的那句拉丁文箴言——“流动者方为永恒”(Quod fluit, manet)。这座喷泉用三百年证明:真正的永恒,恰在于不断被赋予新意义的瞬间。

西班牙阶梯

西班牙阶梯(Spanish Steps,意大利语:Scalinata di Trinità dei Monti 也叫圣三一阶梯)位于罗马市中心的西班牙广场(Piazza di Spagna),连接山上的圣三一教堂(Trinità dei Monti)和山下的西班牙广场。该阶梯因广场上的西班牙驻罗马大使馆而得名,而非西班牙国家。

该阶梯共135级台阶,分为三段,呈优雅的曲线和平台交错布局,体现巴洛克风格;建造于1723-1725年,由建筑师弗朗切斯科·德·桑克蒂斯(Francesco de Sanctis)设计,旨在连接法国教堂(圣三一教堂)与西班牙大使馆,象征法西两国的和解。

圣三一教堂(Trinità dei Monti)

登上西班牙阶梯顶端,这座16世纪的法国教堂以双钟塔剪影统治着罗马的天际线。由法国国王路易十二资助建造,教堂的白色立面融合了哥特式的尖拱与文艺复兴的对称美学。

走进内部,达尼埃莱·达·沃尔泰拉的壁画《耶稣下十字架》震撼人心,而左侧小堂的星空穹顶则像一场凝固的烟火。

最不可错过的是教堂前的观景平台——从这里俯瞰西班牙广场层层叠叠的台阶与远处圣彼得大教堂的穹顶,仿佛将整座罗马城收进一幅巴洛克画框。若恰逢周日,还能听到修士们用拉丁语吟唱的弥撒,时光瞬间倒流五百年。

尖方碑(Obelisco Sallustiano)

在圣三一教堂前的广场中央,一座刺破蓝天的粉红色花岗岩方尖碑静静矗立。这座23米高的古埃及”移民”原是罗马皇帝奥勒良的收藏品,16世纪被移至此地。

有趣的是,碑身刻满模仿埃及象形文字的”伪铭文”——古罗马人因不懂其含义,自行创造了神秘符号。

基座上的青铜星与十字架则透露了它的重生:1789年教皇庇护六世为其加冕基督教符号,将异教遗产转化为信仰宣言。

当夕阳为方尖碑镀上金边,它与教堂钟塔构成的垂直线条,恰似一座连接大地与天空的永恒坐标。

西班牙广场(Piazza di Spagna)

西班牙广场是罗马最浪漫的社交中心,也是游客必访的”城市客厅”。阶梯下方的椭圆形广场以西班牙驻罗马大使馆命名,但它的灵魂属于艺术与生活。

清晨的阳光洒在乳白色台阶和破船喷泉上,街头艺人用音乐唤醒沉睡的街道,而傍晚时分,这里又化身游客与当地人共享晚风的休憩地。

广场旁的孔多蒂街(Via dei Condotti)云集了Gucci、Prada等奢侈品牌,历史与时尚在此碰撞。

另外想特别说一下,这里有我超爱的品牌之一:AQUAZZURA(因为所有的水果中,我最喜欢菠萝🍍)

尽管《罗马假日》中赫本吃冰淇淋的经典场景已成绝唱(自2019年起,禁止在台阶上坐下、饮食或丢弃垃圾,违者面临罚款【最高400欧元】),但捧一杯意式浓缩咖啡站在喷泉边,依然能触摸到属于罗马的黄金时代。

破船喷泉(Fontana della Barcaccia)

位于阶梯底部,由彼得罗·贝尼尼(Pietro Bernini,著名雕塑家贝尼尼之父)设计,灵感来自台伯河洪水后遗留的小船。

密涅瓦广场

密涅瓦广场(Piazza della Minerva),名字源自古罗马智慧女神密涅瓦(即希腊雅典娜)紧邻西班牙广场。这里曾矗立着公元前1世纪的密涅瓦神庙,但今天的地面上,你只能从广场角落的教堂名字(Santa Maria sopra Minerva,意为”密涅瓦神庙上的圣母”)窥见历史的狡黠——中世纪基督徒直接在神庙废墟上建起教堂,仿佛用一块信仰的橡皮擦,把异教痕迹改写成献给圣母的赞歌。

圣母无染原罪柱

在罗马密涅瓦广场(Piazza della Minerva),一根孤傲的科林斯石柱直指天际,柱顶的圣母像仿佛悬浮于喧嚣之上。

这座看似浑然一体的纪念柱,实则是古罗马与19世纪的时空叠加——11米高的柱身来自公元2世纪的皇帝浴场遗迹,而顶端的青铜圣母像却是1857年的新古典主义杰作。当教廷将废墟中的石柱”回收”,并赋予它神学使命时,罗马人再次证明:这座城市最擅长的魔法,是让石头在信仰中复活。

绕行柱脚,四尊激昂的青铜先知雕像,仿佛正为头顶的圣母拉开序幕:

- 大卫王拨动竖琴琴弦,吟唱《诗篇》中”童女怀孕”的古老预言;

- 以赛亚展开书卷,让那句”看,一位贞女将怀孕生子”穿透两千年时光;

- 以西结手指东方紧闭的门,暗喻圣母永保纯洁之身;

- 摩西凝视永不燃尽的荆棘,象征原罪之火无法触及玛利亚。

这些《旧约》先知衣袍飞扬、神情炽烈,与柱顶静谧垂目的圣母形成动与静的对话,宛如一场青铜铸就的圣经剧场——“我是纯洁的处女,耶稣是我和上帝的孩子,你不相信是吧?自有大儒为我辩经”。

仰头凝视柱顶,圣母玛利亚脚踏新月、头戴十二星冠,云雾如轻纱缠绕裙裾。

这不只是艺术家的浪漫想象——

- 新月代表击溃异教神话(古罗马月亮女神黛安娜的标志);

- 十二星冠源自《启示录》中”身披太阳、头戴十二星”的教会化身;

每年12月8日,消防员会将鲜花花环升至圣母臂弯,当教皇献上白玫瑰时,整座广场都浸在没药香与祈祷声中。日落前半小时,圣母铜像会被镀上琥珀色光晕,新月投影恰好落在广场地砖的十字标记上。蹲下细看柱基正面,拉丁文”TVTA INTACTA”(纯洁无瑕)如一道微型神谕。

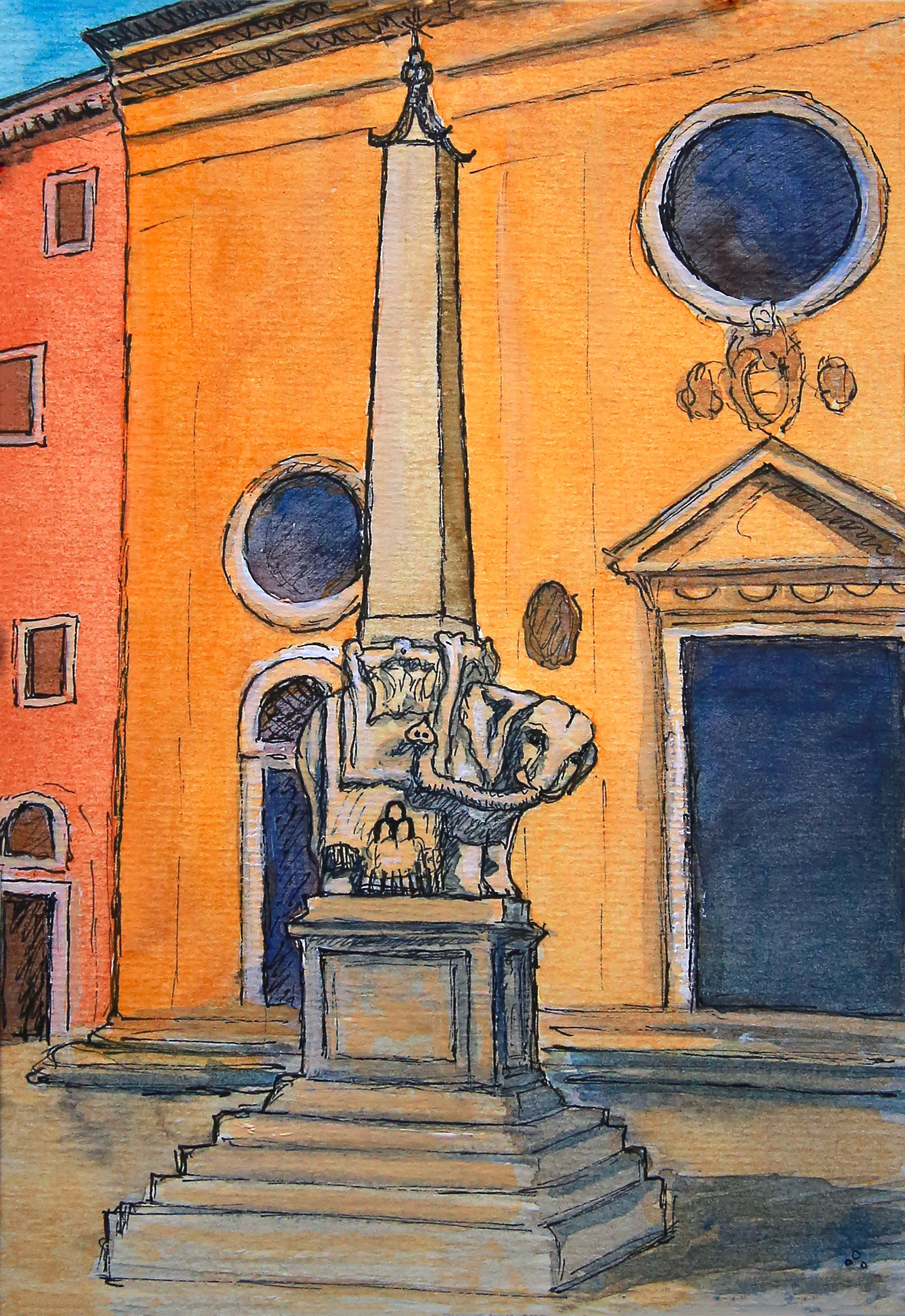

贝尼尼的”皱眉小象”

涅瓦广场广场中央最吸睛的,莫过于贝尼尼设计的小象驮方尖碑。

这只1630年诞生的青铜小象皱起眉头,吃力扛着6世纪埃及方尖碑,碑顶还顶着个基督教十字架。

传说贝尼尼故意让大象表情滑稽,暗讽教廷”硬把异教遗产和基督教符号嫁接”的荒唐。但教皇的回应更绝:”象腿太细了,加粗!”——于是我们看到的,是一只身体比例失调却倔强站立的”吐槽纪念碑”。

圣母大殿(Santa Maria sopra Minerva)

教堂官方介绍网站:https://www.santamariasopraminerva.it/it/

踏入密涅瓦广场旁的圣母大殿,你会瞬间被冰蓝色的穹顶击中——这是罗马唯一一座哥特式教堂,却诞生在文艺复兴的浪潮中。它的名字直白得近乎挑衅:”密涅瓦神庙上的圣母”。

中世纪的修士们将古罗马智慧女神密涅瓦(即希腊雅典娜)的神庙废墟碾作地基,用尖拱、飞扶壁和星空天顶,为圣母玛利亚筑起一座信仰堡垒。

教堂地下的考古层至今可见神庙残柱,像一场无声的角力:究竟是基督教覆盖了异教,还是异教托举了基督教?

其内部空间由三座中殿构成,交叉拱顶(volte a crociera)稳稳架设在粗壮的立柱之上。蔚蓝色穹顶缀满金色星辰,营造出极具震撼力的视觉奇观——这方天顶令人不禁遐想:在米开朗基罗以画笔重塑西斯廷礼拜堂之前,它或许也曾拥有如此纯粹的天幕之美。

两侧耳堂分布着多座小礼拜堂,至今仍保留着巴洛克风貌,历史上分属卡普拉尼卡(Capranica)、阿尔多布兰迪尼(Aldobrandini)、格拉齐奥利(Grazioli)等贵族家族。这些礼拜堂堪称艺术宝库,珍品琳琅满目,整座圣殿俨然一座立体美术馆。如此辉煌的艺术积淀,源于历代大师的倾力雕琢:从贝尼尼、米开朗基罗、菲利皮诺·利皮,到安东尼奥佐·罗马诺、马代尔诺、巴罗奇、梅洛佐·达·弗利,无数巨匠在此留下了永恒的印记。

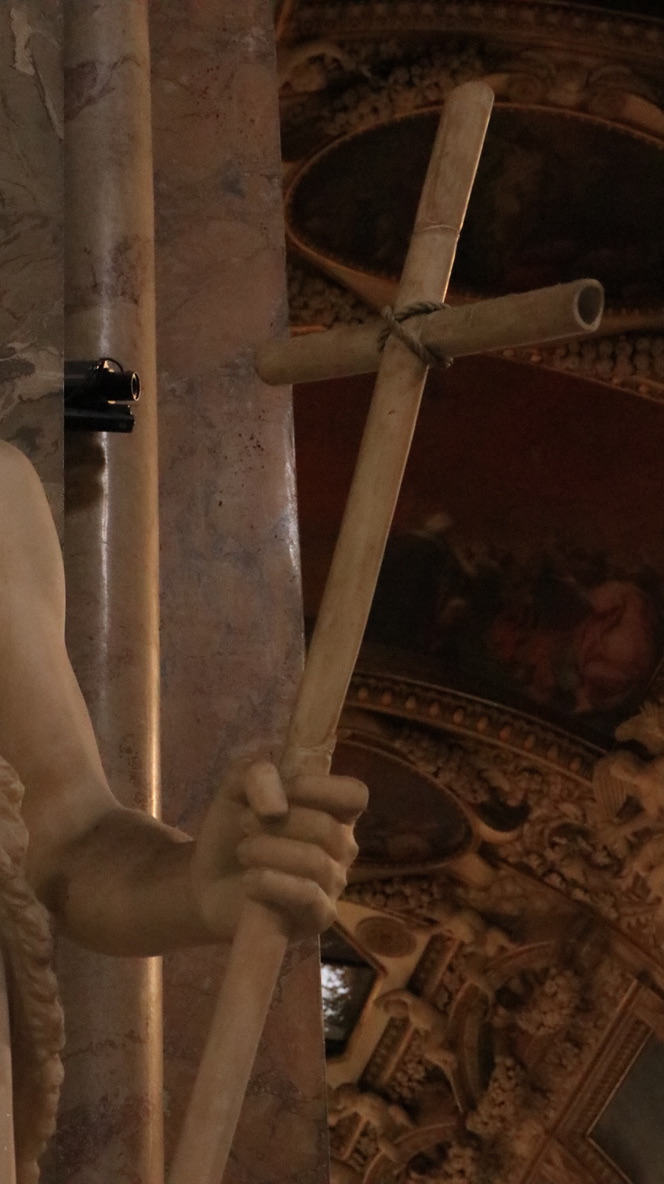

米开朗基罗《复活基督》(Statua Cristo Redentore di Michelangelo)

向左拐进小堂,一尊黝黑的《复活基督》会让你屏住呼吸。这是米开朗基罗晚年少见的宗教雕塑,基督肌肉紧绷,伤痕如沟壑纵横,仿佛正从石棺边缘挣扎起身。但仔细看,他腰间缠着一块突兀的铜布——16世纪的教士认为”裸露不雅”,强行给雕像加了”遮羞布”。

直到2000年修复时,人们才发现铜布下藏着艺术家细腻雕刻的亚麻褶皱(教堂禁止对米开朗基罗的基督像使用闪光灯,但若悄悄用手机光源侧打,能看到铜布边缘若隐若现的原始雕刻纹路)。如今铜布可拆卸,但教会依然选择让它半遮半掩,仿佛在信仰与人性间维持微妙的平衡。

十字架绝非装饰,而是支撑整个形象的核心。它实为所有信靠上帝者力量的源泉。耶稣基督的死亡并非生命的终结,这尊艺术杰作正刻画了他从死中复活的瞬间——依照基督教义,人类的救赎正源自基督的受难与复活。雕像中的基督将面容转向一侧,目光投向无形的理想信众,只为展露那充满慈爱的脸庞。对守护这一艺术瑰宝的多明我会而言,此像至今仍是极有力的传道媒介:它不仅吸引着万千朝圣者驻足瞻仰,更以其恢弘圣美全然昭示着上帝的荣光。

湿壁画《圣母领报》

别错过右侧小堂里弗拉·安杰利科(Fra Angelico)的湿壁画《圣母领报》。这位文艺复兴早期的修士画家,用薄荷绿与淡金色调出天堂的晨光,天使加百列的长袍褶皱里藏着细密的金线。但转头看向他的墓碑,那句”当我赞美生者时,勿忘死者“的铭文,又让绚丽的壁画蒙上一层暗影。这位终身守贞的画家,最终安息在自己描绘的天国之门旁,而他的墓志铭成了游客最爱的打卡哲思。

施洗者圣约翰(San Giovanni Battista)

圣凯瑟琳(锡耶纳的)墓穴(Tomb of St. Catherine of Siena)

在大教堂的高坛或主祭坛下,有一座大理石墓,里面安放着多米尼加平信徒和教会圣师圣凯瑟琳的遗物或骨灰。

在正面,两个小天使拿着一块铭文,向朝圣者或游客介绍埋葬在那里的人:”Sancta Caterina de Senis Ordinis Santi Dominici de Poenitentia”( 圣多米尼克忏悔会的锡耶纳圣凯瑟琳 )。卡特琳娜·贝宁卡萨(这是她的名字)于 1347 年出生于锡耶纳的一个富裕家庭。六岁时,他在城里散步时,看到锡耶纳圣多梅尼科教堂上方,耶稣基督身穿教皇长袍,坐在宝座上,旁边是圣彼得、圣保罗和圣约翰。

看到这一景象后,她决定发誓保持贞洁。她加入了圣道明忏悔会,用她自己的话说,将自己的一生奉献给了”荣耀上帝和拯救灵魂”。他致力于在战争和自相残杀的时期争取和平,并成功说服当时在阿维尼翁(法国)的教皇格里高利十一世返回罗马担任该市的主教。在她的一生中,她与教皇、国王、王后、宗教人士和普通民众进行了频繁的书信交流,敦促大家过基督徒的生活并遵循上帝的旨意。其中收录了她所有的信件以及《天意对话》,这部作品收集了她与上帝之间的漫长神秘对话。

即使在今天,多米尼加修士仍在继续研究和宣扬圣凯瑟琳的教义,这种教义能够以甜蜜和真理的方式传达给第三个千年的人们的心灵。 锡耶纳的圣凯瑟琳是罗马、意大利和欧洲的共同守护神。

贝尼尼《玛丽亚·拉吉的葬礼纪念碑》

倚靠在左殿最后一根束柱旁的,是受人敬仰的玛利亚·拉吉修道女(Maria Raggi, O.P.)的纪念墓冢——这件巴洛克巨匠吉安·洛伦佐·贝尼尼青年时期的杰作。玛利亚·拉吉(1552-1600)生于希俄斯岛,1570年丧夫后加入道明会第三会,后迁居罗马直至离世。她毕生虔修,传说中因她显迹无数。这座由家族委托、1647年落成的纪念碑以黑黄双色大理石与镀金青铜打造,宛若一袭垂坠的帷幔,由天使托举着包裹住逝者的浮雕像。

大型帷幔代表着一项伟大的艺术创新,贝尼尼将当时葬礼临时灵柩台的织物质感,以冷硬大理石永恒凝固,留给后人。黑色大理石象征死亡与人类无可逃避的宿命,但顶端金色十字架却截断了石幔的垂落——它与天使一起奋力托起青铜圆章中修女的容颜,更昭示着人们对死后永生的希冀——基督的十字架已战胜死亡。雕塑中修女面容定格在吐出最后一息的瞬间,其风格神韵近似贝尼尼另一名作《圣特蕾莎的狂喜》,修女脸上流露出深深的宁静,因为这一刻不是结束,而是基督真正生命的开始。

毫无疑问,这件艺术作品的大理石效果令人惊叹,它看起来就像纯丝绸布一样柔软,但它却告诉我们一些更深层次的东西。它让我们明白,那些与基督缔结生命之谊者并没有被抛弃在死亡的阴影下,而是得到了上帝幸福景象的安慰,同样的景象也印在了可敬的玛丽亚·拉吉宁静的脸上。

其他我还没有找到资料的雕塑

抱着小羊的少女脚踩王冠

站在这里,你会突然明白:罗马的伟大不在于保存完美古迹,而在于它允许历史层层覆写——异教的石柱托起圣母,先知的怒吼凝固成铜像,而贝尼尼的小象仍在偷笑。这座城市,本就是一本允许涂鸦的圣经。

古罗马

罗马斗兽场

全球的标志性地标有不少,但Colosseo是例外。它不仅代表着意大利,还一定程度象征着人类文明的荣光。

在斗兽场看的一场日落

初到斗兽场是傍晚时分,在旁边广场的阶梯坐下,左边是一抹暖橘色晚霞,右边是淡淡彩虹。

阶梯上坐着很多人,小哥在街边演唱

伴随着《imagine》的音乐与歌声,身边形形色色,各色皮肤,各种年龄的人来来往往,走走停停。情侣在这千年的石板路上牵手起舞,好不浪漫。后来一首《despacito》,大家围成一圈在街边跳起了舞。国界国籍民族矛盾财富地位阶级差异,在这一刻方佛都短暂的不复存在。

Colosseo弗莱文圆形剧场

罗马斗兽场如同一部刻在大理石上的史诗,以庞然的环形身躯矗立在罗马城的裂痕之上。这座由韦斯帕芗皇帝于公元72年下令建造、其子提图斯于公元80年揭幕的巨型竞技场,不仅是古罗马工程的巅峰之作,更是一面折射帝国欲望与恐惧的魔镜。

超过5万吨的石灰华巨石从蒂沃利的采石场运来,工匠们用铁钳与滑轮将每块重达3吨的石材精确咬合,未用一丝灰浆,仅凭力学的奇迹撑起四层拱廊的恢宏骨架。

外墙原本覆盖着雪白的大理石片,阳光照射时宛若冰雪雕琢的圣殿,而240根立柱上雕刻的科林斯、爱奥尼亚与多立克柱式,则暗喻着罗马对希腊文明的征服与吸收。

步入竞技场内部,五万个座位按阶级严格分区:元老们的大理石长凳铺着紫色软垫,骑士阶层的木椅残留着酒渍,而平民区的石阶上至今可见观众用尖刀刻下的赌博筹码与诅咒文字。

地下的”hypogeum”迷宫堪称古代版的机械舞台——80条垂直通道连接着兽笼、升降梯与液压机关,奴隶们操作绞盘与滑轮,让北非雄狮从活板门中咆哮跃出,或令波斯战车在硝烟中破土升空。

公元248年庆祝罗马建城千年时,这里曾灌入百万升清水,上演史诗级海战模拟,看台上洒落的玫瑰花瓣随血水漂成粉色的河。

斗兽场的血腥狂欢持续近五百年,直到公元523年最后一场斗兽表演在基督教的谴责声中落幕。

中世纪时,它沦为免费采石场,外墙的大理石被剥去建造圣彼得大教堂,暴雨冲刷出拱廊钢筋的森森白骨。但正是这种残缺成全了它的神性——18世纪,教廷宣布斗兽场为”殉道者圣地”,在竞技场中央竖起十字架,那些曾被欢呼声淹没的角斗士亡魂,如今在受难像下获得迟来的安息。

今日若在满月夜贴近围墙,仍能听见风穿过第76个拱门时的呜咽,那是历史在石头的孔隙间循环的呼吸。

提图斯凯旋门

提图斯凯旋门静立在古罗马广场的入口处,像一扇通往帝国记忆的折叠门。这座高15.4米的单拱门建于公元81年,是罗马现存最古老的凯旋门,为纪念提图斯皇帝镇压犹太起义、摧毁耶路撒冷圣殿的功绩而建。拱门上的镶板描绘了公元71年罗马胜利、耶路撒冷陷落后庆祝的凯旋游行。它成为犹太人散居的象征,拱门上描绘的灯台亦成为以色列国徽灯台的原型。

它的存在本身便是一场精妙的历史悖论——用犹太人的血泪浇筑的纪念碑,却因浮雕中携带的圣殿器物,意外成为犹太文明最古老的图像见证。整座建筑采用产自希腊彭特利库斯山的奶油色大理石,历经十九个世纪的风化,表面呈现出蜂蜜般的温润光泽,仿佛时光为暴力的象征裹上一层慈悲的包浆。提图斯凯旋门是16世纪以后竖立的许多凯旋门所仿效的原型——也许最著名的是它是法国巴黎凯旋门的灵感来源。

拱门内侧的浮雕是真正的灵魂所在:左侧 panel 刻画着凯旋游行队伍高举战利品穿越罗马街道的场景,七枝烛台(Menorah) 的枝杈以近乎透视的技法向上延展,烛台底座甚至雕刻出犹太祭司长袍的褶皱纹路;

右侧 panel 中,提图斯头戴月桂花冠,驾四马战车驶向胜利女神,而女神手中本应缠绕他脖颈的绸带,因中世纪基督徒的凿毁变得模糊——他们无法容忍”异教神”为皇帝加冕的画面。

最耐人寻味的是拱顶的凹格天花板,原本贴满金箔的星辰图案早已剥落,却让一窝燕子在此筑巢两千年,春日雏鸟的啁啾与浮雕中的军号声形成荒诞的和鸣。

中世纪时,犹太人被禁止从凯旋门下通行,他们宁愿绕道三公里,也不愿重温祖先的屈辱记忆。但历史的吊诡在于,正是这座门楣上的浮雕,在15世纪被布鲁内莱斯基用作透视法的研究范本——那些逐渐缩小的人物与烛台,启发了文艺复兴画家对三维空间的探索。

今日若在日落时分驻足门下,当夕照将浮雕投影在地面,七枝烛台的影子会随光线角度变化逐渐拉长,直至与耶路撒冷圣殿山的轮廓重合。这座曾被诅咒的凯旋门,最终在时空的褶皱里,成了文明伤痕的共生体。

君士坦丁凯旋门

君士坦丁凯旋门横跨在凯旋大道之上,位于马克森提乌斯竞技场和提图斯凯旋门之间的路段,是当今留存于世的最大型凯旋门,概括体现了君士坦丁时期意识形态宣传手法。

事实上,这座凯旋门的兴建,是为了庆祝君士坦丁皇帝公元312年在米尔维安桥战役(battaglia di ponte Milvio)中打败了马克森提乌斯。根据中央拱券上的刻字叙述,这座建筑是在皇帝登基第十年之始,由元老庄严献给皇帝的,用以纪念那次战役的胜利,时为公元315年7月25日。

大理石浮雕装饰是在君士坦丁皇帝时期根据一体化的草图进行构思和制作的,主要使用的材料采自其他罗马帝国建筑物。在凯旋门的主里面和两侧,对称交替着图拉真、哈德良、马可·奥勒留时代的浮雕,下方的一圈是君士坦丁时期的作品。

浮雕中出现的所有皇帝肖像,都根据君士坦丁的面容进行了重新塑造,头上带有光环,象征皇权的威严。

凯旋门上众多人物形象由一根主线所牵引,即歌颂君士坦丁皇帝重振帝国雄风的政治宏图。他希望被赞颂和承认为罗马命运的新主宰者,是合法战胜对手马克森提乌斯的胜利者,为此,他选择了一种在罗马帝国历史悠久的传统建筑:凯旋门。这座凯旋门的初衷是为了歌颂他的胜利,但却使用了其他建筑物更古老的形象进行装饰,让过去的图像讲述帝国战争及大人物的胜利,从而合法化君士坦丁的权力。这对于其统治地位和政治权力的稳固是一种保证。

君士坦丁凯旋门如同一座时光的拼图,以近乎暴烈的姿态矗立在斗兽场与帕拉丁山之间。这座罗马最庞大、最繁复的凯旋门(高21米,宽25.7米)建于公元315年,表面上是为了庆祝君士坦丁大帝击败马克森提乌斯、统一帝国的功绩,实则是一场精心策划的意识形态手术——从哈德良、图拉真到马可·奥勒留时期的建筑上拆下浮雕,重新镶嵌在混凝土浇筑的框架中。那些被劫掠的雕刻碎片,像被篡改的记忆标本,将前朝皇帝的荣耀嫁接到君士坦丁的冠冕之上。正门上方的铭文”INSTINCTU DIVINITATIS”(神圣启示之下)暗藏玄机:基督徒解读为上帝指引君士坦丁皈依,多神教徒则坚信是太阳神索尔的启示,而真相或许永远凝固在大理石的裂隙里。

八根科林斯立柱撑起的壁龛中,达契亚俘虏雕像垂首的姿态与斗兽场外墙的同类石像形成镜像,但它们原本属于图拉真广场的装饰。最上层的圆形浮雕里,哈德良皇帝正在向狩猎女神狄安娜献祭雄鹿,工匠们巧妙地将他的面部改刻成君士坦丁的轮廓,鹿角断裂处填补的新石料至今泛着冷白的光。下层长幅浮雕则上演着图拉真军团碾压蛮族的场景,但原本属于敌方首领的头颅被替换成马克森提乌斯的模样,让一场两百年前的战争成为新皇合法性的注脚。最讽刺的是中楣浮雕:君士坦丁向民众分发钱币的仪式被刻意雕得僵硬扁平,与周围古典时期流畅的肌肉线条格格不入——帝国艺术衰微的征兆,竟成了基督教美学崛起的先声。

若绕到凯旋门背面,会看见四根斑岩圆柱基座上残留的凿痕。公元8世纪时,教廷剥下这些象征皇权的紫色石柱去装饰圣约翰拉特朗大教堂,只留下凹陷的伤口。但正是这种残缺让凯旋门成了罗马的终极隐喻:当暮色浸染浮雕中太阳神的战车,索尔手中的火炬仿佛正点燃君士坦丁梦中出现的十字架火光;而月光漫过基督教士兵高举的拉布兰旗时,旗面模糊的XP符号(Chi-Rho)又像在石头上投下上帝的阴影。两千年间,每一个路过的征服者——从哥特人到拿破仑——都曾在此门下驻马仰视,却无人能真正破解那些浮雕密码:究竟是胜利者书写历史,还是历史在借石头重生?

圆锥水泉(Meta Sudans3)

在君士坦丁门附近,可以看到名为圆锥水泉的遗址,这是一座建于弗拉维王朝时期的喷泉。喷泉一直沿用到公元五世纪,直至斗兽场所在的山谷被掩埋,水流的渠道开始堵塞。在法西斯时期,为了建设凯旋路,遗址被拆除。

借助钱币上的形象、十九世纪末期的照片以及时人的画作,人们得以还原水泉的本来面貌:它的底座呈圆柱形,表面覆盖大理石,也许还间隔着壁龛,上方呈圆锥形,顶端有一朵花或是一个圆球。

其名字中的”meta”一词是指其圆锥形状,类似于赛马场上的锥型转向柱(meta),而”sudans”则是指如汗般涌出的泉水。

圆锥水泉位于城中黄金地段,地处罗慕路斯所建的罗马城神圣地界的一个高位,两条通向凯旋路的街道在此交汇,也是奥古斯都时期罗马城四个分区的交界点。在同一个地区,奥古斯都曾在此前建了一个较小的喷泉,记载于历史文献,在近年的考古发掘中也有发现。就这样,弗拉维王朝的皇帝延续了一个象征性极强的地标记忆。

圣方济加堂

圣方济加堂如同一块被岁月反复浸染的羊皮纸,静默地蜷缩在古罗马广场边缘,斑驳的乳白色外墙与提图斯凯旋门的阴影彼此渗透。

这座原名”新圣母堂”(Santa Maria Nova)的教堂,在1608年因收纳圣方济各的遗物而更名,却在巴洛克浪潮中披上了卡洛·隆巴迪设计的褶皱立面——那些起伏的曲线与凹陷的壁龛,像是凝固的忏悔与狂喜。

推开厚重的橡木门,潮湿的凉意裹挟着乳香扑面而来:中殿拱顶上,多梅尼科·帕拉第奥的湿壁画中,成群的六翼天使正冲破云层,金箔镶嵌的圣光如匕首刺穿幽暗,而墙角灰泥浮雕的葡萄藤却缠绕着中世纪修士刻下的希伯来字母,那是被抹去的犹太会堂的残痕。

祭坛左侧的忏悔室旁,一块泛着油光的石灰岩板嵌在铁栏中,传说中圣方济各在此跪地驱魔时,双膝竟将石板烙出凹坑。

若俯身细看,凹陷处细密的裂纹形如荆棘冠冕,而石板边缘还留着17世纪朝圣者用银币刮擦的痕迹——他们相信石粉能治愈疯癫。更隐秘的奇迹藏在圣器室的铜匣里:一卷染着褐色血渍的亚麻布,据称是圣方济各为贫民擦拭脓疮所用,每年四月教堂会举行”血布显现”仪式,当烛火摇曳时,布面会浮现若隐若现的十字架暗纹。

但这座教堂真正的灵魂震颤在地下——顺着螺旋石阶下行,4世纪的早期基督教墓穴壁画中,牧羊人肩头的羔羊正化作基督的象征,而角落一幅被石膏覆盖的壁画在1943年轰炸中剥落,竟露出密特拉屠牛仪式的残像:牛颈喷涌的血流里游动着基督鱼的符号。这种信仰的叠层结构,在教堂南侧的回廊得到呼应:12世纪的罗马式柱头雕刻着狮噬羔羊的场景,而回廊中央的八角井栏上,古罗马引水渠的铭文与十字军东征时刻下的船锚图腾相互咬合。

正午时分,当阳光穿透后殿玫瑰窗的蓝色玻璃,会在《圣方济各接受圣痕》的油画上投下诡谲光斑——画家圭多·雷尼刻意将圣痕画成斗兽场拱门的形状。而若在雨天造访,雨水会顺着教堂外墙的导水兽首流入地窖,敲打罗马帝国时期铺就的排水陶管,发出空灵的共鸣,仿佛千年前在此祈祷的修士、驱魔的圣女、避难的犹太商贩,他们的低语仍在石缝间流转。

古罗马广场

古时候,古罗马广场是一片沼泽地。直至公元前七世纪末期,经过对山谷的改造工程,古罗马广场才逐渐成形,在此后超过一千年的时间里,成为公共生活的中心。

几千年来,这里一度大兴土木:最初兴建的是政治、宗教和商业活动场所,在公元前二世纪期间,又建造了用于司法活动的巴西利卡。共和时代晚期,古罗马广场已经不足以承担行政管理和城市代表的功能了。

各王朝在此增添了威严的建筑,包括:维斯帕先和提图斯神庙(Tempio di Vespasiano e Tito),安托尼努斯和法乌斯提那神庙(Tempio di Antonino e Faustina),用于祭祀被神化的先王;广场西端建于公元203年的塞维鲁凯旋门(Arco di Settimio Severo),用于庆祝塞普蒂米乌斯·塞维鲁(Settimio Severo)两次战胜安息。

最后一项大工程由马克森提乌斯皇帝建于公元四世纪初年,即纪念其子罗慕路斯的神庙及宏伟的马克森提乌斯和君士坦丁巴西利卡。而广场上最后一座建筑物是公元608年落成的佛卡斯圆柱,用于纪念这位拜占庭皇帝。

此后,这片地区一部分被深深埋葬,甚至变成了一片牧场,得到了”牛场”的名称,只有几座被改建成教堂的建筑得以幸存。

元老院议事堂变成了圣哈德良教堂(chiesa di Sant’Adriano);安托尼努斯和法乌斯提那神庙的部分被改造成米兰达的圣老楞佐教堂(Chiesa di San Lorenzo in Miranda),而罗慕路斯神庙则变成了圣葛斯默和达弥盎教堂(chiesa dei santi Cosma e Damiano)。维纳斯和罗马神庙的一个神殿在九世纪被改造成新圣母教堂。在十六世纪,在马梅尔定监狱(Carcere Mamertino)上建起了木匠圣约瑟教堂(Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami)。马梅尔定监狱是古老监狱Tullianum在中世纪时期的名字,监狱由安古斯·马奇路斯(Anco Marci,公元前640-616年)下令兴建,曾囚禁过 喀提林(Catilina), 维钦托利(Vercingetorige),根据中世纪未经证实的传说,圣彼得也曾是这里的阶下囚。最后,在十七世纪期间,在元老院秘席堂(Secretarium Senatus)的遗址上,建起了圣路加与圣马缇娜教堂(Chiesa dei Santi Luca e Martina)。

直到意大利统一之后,这片地区才开始了第一批系统性的发掘工作。

古罗马广场如同一本被风掀开的羊皮卷,摊开在帕拉丁山与卡比托利欧山之间的谷地,每一处断柱残垣都是蘸着血与火写就的注脚。

沿着神圣大道(Via Sacra)的火山岩铺路石前行,鞋底能触到深陷的凹痕——那是帝国战车的青铜车轮碾过两千年的年轮。

左手边,农神庙的三根科林斯立柱刺向天空,绿色铜锈如苔藓般爬上柱头茛苕叶,神庙地窖里曾堆满从西西里劫掠的麦粒,饥荒时节元老院在此分发面包,谷壳的腐香至今渗在石缝中。右前方,维斯塔贞女院的圆形庭院里,六位守护圣火的少女早已化为传说,但庭院中央的炭黑色地穴仍蒸腾着微弱热气,仿佛她们用青铜长勺添橄榄枝时溅落的火星,仍在时间的灰烬里阴燃。

穿过塞维鲁凯旋门斑驳的拱券,脚下的石板突然变得光滑如镜——这里是罗马公民集会的核心地带。

西塞罗曾站在演讲台(Rostra)上挥动手臂,袖袍翻飞间抛出拉丁语的利箭,而安东尼将恺撒遗体抬上此处展示时,浸透裹尸布的血水在石板上漫成一道暗红的溪流。

抬头望向元老院朱红色的砖墙,裂缝中探出一丛野无花果的根须,共和国的辩论声与帝国独裁的脚步声在此交织:屋大维曾坐在这堵墙后的象牙椅上,听着元老们为”奥古斯都”的尊号争吵,而五百年后,蛮族首领奥多亚克在同一座大厅宣布西罗马帝国灭亡时,墙角蜘蛛正将最后一缕阳光织进网中。

最令人心悸的是恺撒神庙遗址上的那簇永不熄灭的火——据说这里正是民众焚烧他遗体的地方,现代考古学家却在地下五米处挖出更古老的秘密:一块伊特鲁里亚时期的界碑,刻着”此地禁葬”的诅咒。如今野生的红罂粟年复一年在此盛开,花瓣如血滴洒在帝国开创者的骨灰之上。若蹲下身抚摸安东尼庇护神庙基座的浮雕,指尖会蹭到金箔的碎屑——那是16世纪盗墓贼用酸液腐蚀大理石接缝时残留的,他们不知道浮雕描绘的竟是奥古斯都的和平祭坛,而剥落的金箔早已在黑市上熔成教皇冠冕上的十字架。

黄昏时分,当游客散去,乌鸦落在图拉真纪功柱顶端嘶叫,废墟会显露出另一重性格:月光爬上埃米利亚巴西利卡(Basilica Aemilia)的雪花石膏柱廊,那些被汪达尔人烧融的铜门装饰在石面上投下鬼魅的投影,宛如罗马商人昔日在廊下清点第纳尔银币的手影。而在朱利亚巴西利卡(Basilica Julia)的台阶上,一道深深的棋盘刻痕旁扔着几枚现代游客留下的硬币——两千年前,等待诉讼的公民在此下棋消磨时光,大理石板浸透的焦虑与希冀,至今仍在星光下蒸腾。

或许最动人的时刻在雨后:蓄水池遗址的陶管中渗出帝国时代的积水,顺着克劳狄乌斯引水渠的残骸漫流,在提图斯凯旋门的阴影下汇成一面镜湖。

水波晃动间,元老院的白袍、角斗士的铜胫甲、贞女祭司的银面纱交替闪现,直到一只蜥蜴跃入水中,搅碎所有倒影——此刻方知,这满目疮痍的废墟从未死去,它只是以破碎的方式,继续生长。

朱庇特神庙

朱庇特神庙的残骸蛰伏在卡比托利欧山的脊背上,如同一具被抽去筋骨的巨神遗骸,却依然以支离的基座与散落的柱础,昭示着罗马众神之王的至高权柄。

公元前509年,当最后一任伊特鲁里亚国王被驱逐,这座献给朱庇特、朱诺与密涅瓦的三联神庙便成了新生共和国的精神锚点——执政官每年在此向神像宣誓就职,凯旋将军的战车在神庙台阶前止步,将月桂花冠奉于朱庇特鎏金铜像的膝下。原始建筑通体覆盖希腊彭特利库斯山运来的雪白大理石,六根科林斯立柱高达30米,柱顶的青铜鹰隼展翅欲啄云霞,而神庙内部以1500块镀金铜板铺就穹顶,暴雨降临时,雨点击打金属的轰鸣让整座山丘震颤如神怒。

神庙的命运与罗马的国运同频共振:高卢人入侵时,鹅群的尖叫从神庙脚下的圣鹅圈惊醒守军;恺撒跨过卢比孔河前夜,祭司在此发现献祭公牛无心的凶兆;而公元69年的内战中,维特里乌斯军队的火箭点燃神庙金顶,融化的铜液顺着台阶流成一条灼热的河,冷却后的金属被后人称作”朱庇特之泪”,中世纪时被挖去铸造教堂铜钟。尽管历经三次焚毁与重建,图密善皇帝在公元82年完成最后一次修复时,神庙仍是地中海世界最壮观的宗教建筑——普鲁塔克记载,神像手中的权杖镶嵌着印度钻石,瞳仁用黑曜石与琥珀镶嵌,当正午阳光穿过殿顶圆孔射入,神的目光会随光斑游移,如同宙斯亲临审判人间。

今日的访客只能从米开朗基罗设计的卡比托利欧广场遥想神庙昔日的压迫性存在:广场中央青铜马可·奥勒留雕像的基座下,深埋着神庙被基督徒拆毁时推倒的柱头残块。蹲下身抚摸元老宫(Palazzo Senatorio)墙根的巨石,那些凹凸不平的孔洞正是当年固定神庙金顶铜梁的铆钉痕迹。而圣玛利亚教堂(Santa Maria in Aracoeli)台阶旁一截断裂的柱身,被14世纪工匠改刻成圣母怜子像的基座——抹大拉的衣褶间仍可辨朱诺神像衣袍的葡萄藤纹样。

最诡谲的奇迹发生在雷雨夜:闪电偶尔会劈中卡比托利欧博物馆庭院里半埋的朱庇特祭坛,刹那间,雨水在焦黑的献祭沟槽中蒸腾起白烟,仿佛公元前43年的某个清晨,祭司在此宰杀白牛时,热气与血腥又一次漫过山巅。而春日里,野生的鹰嘴豆从神庙地基裂缝中钻出,淡紫色小花顺着昔日神像长袍的褶皱图案蔓延,犹如众神撤离后,自然以温柔的笔触重写湮灭的经文。

天坛圣母堂

天坛圣母堂高踞于卡比托利欧山的峭壁之上,124级大理石台阶如一道悬垂的云梯,将尘世的喧嚣过滤成朝圣者的喘息与祷言。这座始建于6世纪的教堂,传说中圣母曾在此向奥古斯都显灵,预言基督降世,因而得名”天坛”(Ara Coeli)。中世纪改建时,建筑师故意将正门与台阶错位15度——攀登者必须扭曲脖颈仰望,才能让视线穿透山雾,直抵门楣上13世纪马赛克镶嵌的圣母怀抱圣婴像,这种身体的苦行与视觉的眩晕,恰是信仰痛楚与狂喜的隐喻。

推开虫蛀的雪松木门,中殿骤然下陷的坡度让人产生坠入云端的错觉。22根斑岩圆柱原是卡拉克拉浴场的战利品,柱础上依稀可见被基督徒凿去的维纳斯浮雕,而上方肋拱穹顶却垂挂着全罗马最壮丽的木雕星空——1575年,马可·达·锡耶纳用从勒班陀海战沉船中打捞的橡木,雕刻出十二星座与天使军团,金箔镶嵌的星辰间藏着奥斯曼俘虏的指甲刻痕。最神秘的当属左侧小礼拜堂的”圣婴”木像,这尊用橄榄山树根雕刻的中世纪基督像,在1797年被法国士兵盗走双手,如今替代的银质手套却在每年平安夜渗出没药香气,引得罗马的孩童们穿着天使白袍,用拉丁语唱诵但丁《天堂篇》的片段,稚嫩的声浪在镀金管风琴的共振中化作羽毛,轻拂过14世纪壁画上圣母褪色的靛蓝长袍。

若在夏至日清晨七时前来,阳光会穿透后殿的菱形彩窗,将《圣母领报》壁画中的加百列羽翼投影在祭坛地砖的迷宫纹路上,光斑游移间,天使的翼尖恰好触到地穴入口——那里沉睡着1348年黑死病中死去的三百修士,他们的骸骨被砌成蜂窝状的壁龛,头骨额间仍保留着用瘟疫脓血绘制的十字印记。而教堂真正的秘辛藏在钟楼基座:一块刻着古罗马水道铭文的玄武岩,被中世纪的石匠倒置嵌入墙内,拉丁字母与哥特式滴水兽的阴影重叠时,会拼写出”VERBUM CARO FACTUM EST”(道成肉身)的隐形经文。

黄昏降临时,坐在教堂台阶第三十七级——传说这是圣海伦娜从耶路撒冷运回真十字架碎片时驻足的位置——俯瞰广场上米开朗基罗设计的椭圆星图地砖渐次亮起,而身后教堂的阴影正缓缓爬上图拉真柱顶的圣彼得像。此时,山下废墟的喧嚣与山顶圣咏的余韵在暮色中交融,恰如教堂地窖里那口古罗马蓄水池与基督教洗礼池共用的花岗岩池盆:帝国的荣光沉入水底,而水面上漂浮的,永远是信徒眼中颤抖的星光。

图拉真广场

图拉真广场如同一部用大理石与青铜铸就的帝国账簿,摊开在卡比托利欧山北麓的斜坡上,每一块铺地石都烙着征服与贸易的精确数字。

公元107年,图拉真皇帝用达契亚战争掠夺的黄金——相当于当时世界黄金流通量的五分之一——启动这项罗马史上最宏大的城市改造工程,叙利亚建筑师阿波罗多洛斯以数学家的冷酷与诗人的狂想,削平两座山丘、移走三百万立方土石,在峭壁上雕凿出这座象征”绝对秩序”的帝国广场。入口处的凯旋拱门早已湮灭,但穿过复原的巨柱廊,脚下黑白相间的几何地砖仍以严密的斐波那契数列向外辐射,仿佛将整座广场变成太阳神马车的轮辐,而轮轴正是那座38米高的图拉真柱——柱身23圈螺旋浮雕如羊皮卷展开,2500个栩栩如生的人物在190米长的叙事带上演着达契亚战争的史诗:罗马军团架浮桥渡多瑙河的工兵、达契亚贵族吞金自尽的扭曲面容、被钉十字架的叛军首领戴凯巴鲁斯,甚至有一幕描绘罗马士兵用缴获的蛮族头盔当锅煮汤,肉汤热气被雕成旋涡状的大理石纹。

广场西侧的半圆形市场(Mercati di Traiano)堪称古代版的超级购物中心,六层蜂窝状拱廊里曾挤满156间商铺,陶罐店飘出加鲁姆鱼露的咸腥,香料贩子的天平上堆着阿拉伯乳香与印度胡椒,顶层露台餐厅供应努米底亚鸵鸟肉与高卢腌野猪腿。最精妙的设计藏在建筑夹层:利用山体斜坡建造的环形坡道可供货运马车直达四楼仓库,而拱顶的声学结构让市集监督官的哨声能在七秒内传遍所有楼层。站在如今修复的三楼连廊俯瞰,仍能看见地砖上被独轮车碾出的凹痕,以及某位葡萄酒商刻在墙角的赊账记录:”欠巴尔布斯两坛法勒年酒,月息5%”——旁边还画着个竖起中指的涂鸦。

真正的秘密埋在图拉真柱基座之下:一个直径4米的金瓮曾盛放着图拉真的骨灰,瓮身錾刻着从达契亚缴获的283万磅黄金、500万磅白银的清单,而这些数字在柱顶圣彼得雕像投下的阴影中逐渐风化。中世纪时,柱内185级螺旋台阶被改造成朝圣通道,修士们用蜡烛熏黑了浮雕中裸体的达契亚战俘,却在某些未被触及的角落,意外保存了古罗马矿物颜料的残迹——靛蓝的战旗、朱砂的伤口、金箔熔成的剑光。若将耳朵贴紧柱身,能听见风穿过内部空腔的嗡鸣,那是公元113年落成典礼上,广场喷泉的流水声与诗人马提亚尔朗诵的余韵,被大理石的年轮永远封印。

黄昏时分,当游客退去,广场北侧的乌尔皮亚图书馆遗址会显露出诡谲的明暗对比——希腊文图书馆的残墙被夕阳染成蜜色,而拉丁文馆的断柱已沉入靛蓝阴影,恰如帝国文化的双重性格。公元1204年,十字军从这里拆走斑岩圆柱装饰威尼斯圣马可教堂时,某位修士在墙缝塞入写满咒语的莎草纸,如今这些碎片在卡比托利欧博物馆的展柜里,与广场出土的达契亚黄金臂环并列——征服者的傲慢与被征服者的血泪,在玻璃与射灯下凝固成永恒的镜像。而广场东端那座被改建成教堂的战神庙遗址上,野生的牛至与鼠尾草从地缝钻出,每当暴雨冲刷后,香料气息与残留的古代香膏分子混合,氤氲成令人眩晕的时空迷雾:究竟是罗马塑造了永恒,还是永恒消解了罗马?

万神殿

帕拉蒂尼山

帕拉蒂尼山上至今留存着铁器时代的遗址,可上溯至罗马城的远古时期。这里是重要的城市祭祀地,建有玛格那玛特神庙(Magna Mater) (供奉库柏勒(Cibele))。

而在公元前二世纪至前一世纪期间,山上成为了罗马贵族阶层的居住地,雕梁画栋、地板精美的优雅房舍林立,例如格里芬之家(Casa dei Grifi)。

奥古斯都选择把皇宫建在这座富有象征意味的山上。他在这里建造了几座宫殿,其中包括莉薇娅宫。自此之后,帕拉蒂尼山就成为了皇宫的专用地区,陆续兴建起提比略宫,尼禄第一宫及金宫,最后有弗拉维安宫,它由办公地点和私人住所两部分组成,其中私人宫殿名叫奥古斯塔纳宫(Domus Augustana)。

从建筑群的平面图看,不同的宫殿彼此相连,部分重叠,之间的地下通道往往也有丰富的装饰,其中尼禄隐廊(Criptoportico Neroniano)就是保存最完好的例子之一。山上的皇宫群深入人心,乃至地名Palatium 在现代语言中演变成”楼宇”的代名词。

在文艺复兴时期,帕拉蒂尼山成为了名门贵族的产业,他们在山上兴建起别墅、葡萄园和花园:时至今日,山上高处还保留着迷人的法尔内塞花园的一部分,以及饰有绘画的马太凉廊(Loggia Stati-Mattei)。帕拉蒂尼博物馆珍藏着若干自十六世纪以来挖掘出土的重要文物。

教堂

教堂(Chiesa (Monumento))

在宗徒时代,即五旬节之后,耶稣基督死亡和复活后不久,第一批基督徒团体定期聚集在一起,聆听圣经的宣讲、宗徒和教会牧师的布道,并在弥撒期间庆祝圣体圣事。最初的聚会场所是私人住宅。罗马帝国时期基督教的扩张以及神职人员和地方教会的构建,逐渐要求建造专门用于基督教礼拜和庆祝基督教的社区的建筑物。因此,教堂是一个神圣的空间,信徒们可以在这里围绕祭坛祈祷,牧师在这里庆祝耶稣基督的牺牲,耶稣基督死而复活,成为信徒的食物。通过庆祝这些奥秘,教堂成为了”上帝之家”。主通过他在圣餐饼中的真实存在居住在其中。在基督教的早期几个世纪里,西方教堂的设计常常受到民用建筑的启发。然而,在中世纪,一种原始的宗教建筑发展起来了。迎接教会的教堂的植物和形状正在不断增加:上帝召唤的男男女女与他一起生活。

教皇选举会议(Conclave (elezione del papa))

秘密会议是一个拉丁词,其含义首先是”上锁的房间(clavis)”,其次是指在圣灵的引导下,枢机主教们聚集在某个地方选举新教皇的会议。

自 13 世纪以来,枢机主教会议就制定了严格的规则,以确保会议的保密性,避免任何政治影响和买卖圣职的行为。

只有当教皇当选后,举行秘密会议的房间才会重新开放,枢机选举人才能恢复与外界的联系。

15 世纪西方教会大分裂结束后,除革命时期(1800 年)的教皇庇护七世外,所有秘密会议均在罗马教区举行。从 1447 年开始,一些秘密会议首先在多明我会的圣玛利亚修道院举行,然后在梵蒂冈、圣体堂、保禄堂,最后在西斯廷堂举行,至今仍在那里举行。

候选人要当选,需要获得三分之二的选票。秘密会议投票传统上以投票方式进行。如果出现僵局,可以指定一个枢机主教代表团来提名候选人:选举被称为”妥协选举”。每次投票后,枢机主教都会通过焚烧选票的方式向全世界公布结果。如果外面可见的烟雾是黑色的,则教皇尚未当选。如果烟雾是白色的,我们就有一位新教皇。

修道院(Convento (luogo di vita domenicana))

修道院是响应上帝个人召唤的人们聚集在一起,按照福音启发的宗教规则共同生活,以寻求上帝的地方。这些男人和女人受宗教誓言的约束,从而遵守了耶稣留给他的一些门徒的贫穷、贞洁和服从的忠告。住在修道院里的人被称为”修士”或”修女”,他们在被称为修道院教堂的教堂里一起祈祷。他们在社区食堂吃饭,在宿舍睡觉。他们在分会(或分会)中组织和安排他们的生活,并通过图书馆的帮助学习。

这些地方通过统一的建筑连接在一起,使得宗教人士可以轻松地从一个地方到另一个地方,并能够冥想上帝的话语。

在传教士修会中,”修道院”这个名称专指圣多米尼克在修会成立之初建立的、严格封闭的修道院,多米尼克修女就居住于此。

宗教裁判所(Inquisizione)

自成立以来,教会一直致力于谴责其成员的异端邪说,即教会在信徒的思想中发现的教义错误。犯有罪行的人通常会受到精神惩罚。从十二世纪开始,为了一方面制止君主们的专横暴力,另一方面纠正卡特里派和瓦尔多派的异端邪说,教皇们决定建立宗教裁判所程序(源自拉丁语”Inquisitio”,意为调查)来处理信仰问题。

宗教裁判所的程序最初委托给主教,从 1229 年开始交给教皇的一些代表,这些代表通常属于托钵僧的宗教团体:多明我会和方济各会。审判官组成巡回法庭,有权在所在地请求使用公共武力。他们倾听投诉,并将嫌疑人带到台前,以便通过审讯了解他们根深蒂固的信念。从1252年起,他们还可以使用酷刑。

对罪犯施加的惩罚主要包括朝圣、佩戴特殊标志、禁食和祈祷。这些惩罚可能包括火刑。宗教裁判所的著名受害者包括 15 世纪的圣女贞德和吉罗拉莫·萨沃纳罗拉;伽利略·伽利莱也在 17 世纪初受到宗教裁判所的审判。从15世纪开始在西班牙发展起来的宗教裁判所指的是国家而不是教会的严格控制。 16 世纪,罗马当局对宗教裁判所进行了改革,并将其集中为宗教裁判所。

多米尼加教团(L’ordine domenicano)

修会是一群人,他们在宣誓忠诚之后,将自己完全奉献给上帝,直至死亡。在整个教会历史上,曾建立过无数的教团。十三世纪,圣多米尼克选择了圣奥古斯丁的统治,建立了一种完全追随基督脚步的新生活方式,目的是将自己所有的力量奉献给传播福音,即宣扬福音及其救赎的信息。于是,传教士修会(拉丁语为 Ordo Praedicatorum,缩写为 OP)诞生了,也称为多米尼加修会。这个教团包括:修女,她们的特点是在隐居的修道院里进行沉思祈祷和代祷的生活;致力于宣扬福音的修士,他们居住在按省份划分的修道院中;使徒修女、平信徒和神父兄弟会通过誓言或承诺联合起来加入该教团。修会的统一性由修会的会长(圣多米尼克的选举继任者)和定期召开的总会来保证,总会的目的是修改或完善修会的立法并鼓励其成员的生活。

“圣母玛利亚”祈祷文(La preghiera del “Salve Regina”)

“万福,圣后”是多米尼加修士或修女团体在晚祷结束时,临睡前唱的最后一段祷文之一的第一个拉丁词。这篇祈祷文写于 11 世纪。圣伯纳德从一首原始的对句开始,加上最后的三句感叹:”仁慈的圣母玛利亚,慈爱的圣母玛利亚,甜蜜的圣母玛利亚”。它的传播主要发生在 12 世纪末的西多会修道院。早在教团成立初期,多米尼加社区就已经开始传唱”圣母颂”。在夜深人静之前,这是一个祈求圣母玛利亚、真正的天后保护的祈祷,信徒们转向她,以便她可以保护每一个处于”泪之谷”中的人,并有一天向他们展示耶稣:这是玛利亚的甜蜜。

洗礼圣事(Sacramento del Battesimo)

它是基督徒生活的大门。它由一个水浴和一个单词组成。水代表洗礼,是新生;这个词表达了新生命是由圣父、圣子、圣灵三位一体赋予和保管的。福音书中出现了这种基督教入门的姿态:耶稣亲自要求他的表弟约翰浸入水中,并派他的门徒去为所有国家施洗。洗礼是天主教会承认的七项圣事中的第一项,其他五项是坚振圣事、圣体圣事、婚姻圣事、圣秩圣事、告解圣事和病人圣事。洗礼标志着一种生活的开始,这种生活彻底脱离了邪恶,追随为了爱人类而死而复活的耶稣。

圣母玛利亚(Vergine Maria)

玛丽是两千年前生下耶稣基督(真正的上帝和真正的人)的一位处女的名字:因此她也是上帝的母亲。在公元一世纪的一部著作中,福音传道者圣路加讲述了天使加百列的来访,使玛丽同意圣灵对她采取行动。

一位妇女成为天主之母的奥秘与她在耶稣诞生前、诞生时和诞生后的贞洁奥秘息息相关。玛利亚是与上帝最接近的人,信徒们向她祈祷,祈求上帝帮助他们度过尘世的考验。圣多米尼克与他的同时代人一样对圣母玛利亚怀有虔诚的信仰:1206 年建立的法国普鲁希尔修女修道院就受到他的保护;他本人还前往法国罗卡马杜尔圣母朝圣。与传教士团起源有关的十三世纪文献强调了多米尼加人对圣母玛利亚的虔诚。

佩戴圣肩带(一条垂在胸前和背部的白布带)是多米尼加人习惯的一部分,这证明了这一点:它是玛丽亚保护的标志。据说,圣母玛利亚在奥尔良的雷金纳德兄弟(卒于 1220 年)得到神奇启示后,亲自将这套修道服赐给了传教士团。

贝尔尼尼

我用尽所有时间,行走数万步,追寻着贝尔尼尼给罗马留下的所有蛛丝马迹。

https://maps.app.goo.gl/5XUdf2mdW3d9fR4B7

贝尔尼尼在罗马的主要作品分布

1 | graph TD |

圣母大殿*

圣母大殿(Basilica di Santa Maria Maggiore)是罗马四大特级宗座圣殿中唯一保留早期基督教建筑格局的圣殿,也是世界上第一座以圣母玛利亚之名奉献的教堂。其历史可追溯至公元432年教皇西斯笃三世时期,为纪念以弗所公会议确认”天主之母”教义而建,它拥有一个更诗意的别名——“圣母雪地殿”,这个名字源于一个美丽的传说。

传奇的起源:盛夏雪迹

传说在公元356年的8月5日夜晚,圣母玛利亚同时托梦给教宗利伯略和一位名叫约翰的罗马贵族。她指示他们,将在埃斯奎利诺山上出现雪迹的地方为她建造一座教堂。次日清晨,尽管是炎炎夏日,埃斯奎利诺山丘上却奇迹般地覆盖着一片白雪。教宗当即划定了教堂的范围,这座圣殿便由此诞生。至今,每年8月5日,教堂都会举行“雪花奇迹”庆典,在弥撒中向空中抛洒白色花瓣,以重现这一神迹。

建筑外观:跨越千年的交响乐

圣母大殿的外观本身就是一部建筑史教科书,其建筑轮廓分明、结构紧凑,完美融合了不同时代的风格。

大殿现今的主立面由佛罗伦萨建筑师费迪南多·富加设计,于1750年圣年之际建成。祝福凉廊 是立面的主导元素,其设计采用纤细的凯旋拱门造型。凉廊下方镶嵌着菲利波·鲁苏蒂于约1300年创作的珍贵马赛克画,画面中基督端坐于宝座之上,圣徒环侍左右,并描绘了“圣母雪地奇迹”的场景。

高达75米的砖砌钟楼 是罗马最高的钟楼,加之圣母大殿本身坐落于埃斯奎利诺山丘之上,使其成为罗马城内的制高点之一,格外引人注目。

位于大殿北侧的西斯廷礼拜堂 建于1585至1587年间。它与二十年后建成的保利娜礼拜堂共同定义了大殿侧翼的宏伟规模。礼拜堂背向历史城区,其后方连接着由卡洛·雷纳尔迪于1673年设计的气势恢宏的阶梯,更增添了建筑的庄严感。

罗马式钟楼: 最引人注目的是其高达75米的钟楼,建于1375-1376年,是罗马中世纪最高的钟楼。它的罗马式风格与顶部的尖塔形成了独特的韵律,是罗马天际线的标志之一。

巴洛克立面与门廊: 我们现在看到的主立面并非原始面貌。在1740年代,教宗本笃十四世委托建筑师费迪南多·富加进行大规模改建。富加设计了一个宏伟的巴洛克式立面,顶层是一个华丽的凉廊,中央有圣母与圣子的雕像,两侧是祝福的天使。凉廊下方的大型马赛克 是原古老立面的遗迹,描绘了“雪花奇迹”的场景。

富加设计的门廊:则替代了古老的入口,内部装饰着华丽的灰泥浮雕和大理石,天花板上描绘着圣母保佑教宗本笃十四世的画面,充满了典型的巴洛克戏剧性。

后殿半圆形穹顶: 从教堂后方看,由建筑师卡洛·雷纳尔迪设计的后殿穹顶格外醒目,其优雅的曲线和规模体现了文艺复兴后期向巴洛克过渡的风格。

圣门:圣门位于门廊的左侧,唤起了自1300年以来(每50年,从1470年开始每25年)在罗马举行的禧年。青铜门制作于2000年,是与上帝和解和新开始的象征。它将在2025年圣年重新开放。

内部空间:无与伦比的艺术宝库

踏入圣母大殿内部,宛如进入一个藏有无数艺术珍品的宝库,每一步都能感受到历史的厚重与艺术的辉煌。圣玛丽大教堂是唯一一座仍保留其原始核心结构的古基督教圣殿,见证着千年信仰的绵延不绝。中殿两侧排列着以珍贵洋葱纹大理石(cipollino)雕琢的柱廊,这些石柱多取自早期基督教时代被拆除的古罗马仓库与异教庙宇,仿佛将历史的层叠沧桑凝结于静谧廊柱之间。

最为璀璨的艺术瑰宝,当属中殿墙壁与凯旋门上熠熠生辉的马赛克镶嵌画。它们可追溯至教宗西斯图三世时期(432-440),以金碧交辉的叙事描绘圣经场景,而后殿半圆穹顶上的《圣母加冕》巨制,则由教宗尼古拉斯四世(1288-1292)委托画家雅科波·托里蒂完成,气象恢宏,庄严神圣。仰望中殿上方,由朱利亚诺与安东尼奥·达·桑加罗设计的镀金木造天花板,在光影间流淌着文艺复兴的辉煌。

教堂更藏有无价灵宝与艺术杰作:包括耶稣圣婴的摇篮遗木、备受敬仰的罗马人民救主圣像,以及诸多华美小堂——如保利娜小堂、西斯廷小堂、斯福尔扎小堂、切西小堂、十字架小堂、圣米歇尔小堂,还有阿诺尔福·迪·坎比奥所创作的耶稣诞生雕像群。在这里,每一根石柱、每一幅壁画、每一尊雕塑,乃至每一片地砖,皆承载着深厚的历史记忆与灵性光辉,共同织就这座圣殿不可复制的灵魂图景。

中殿与36幅古马赛克(5世纪): 这是教堂最珍贵的艺术核心。中殿两侧墙壁上方保存着36幅巨大的5世纪马赛克,是基督教世界最古老、最完整的圣经叙事系列之一。它们以璀璨的金色为背景,生动地讲述了《旧约》中的故事,从亚伯拉罕到约书亚。这些马赛克的人物风格还带有浓厚的罗马晚期艺术特征,是连接古典时代与中世纪的桥梁。

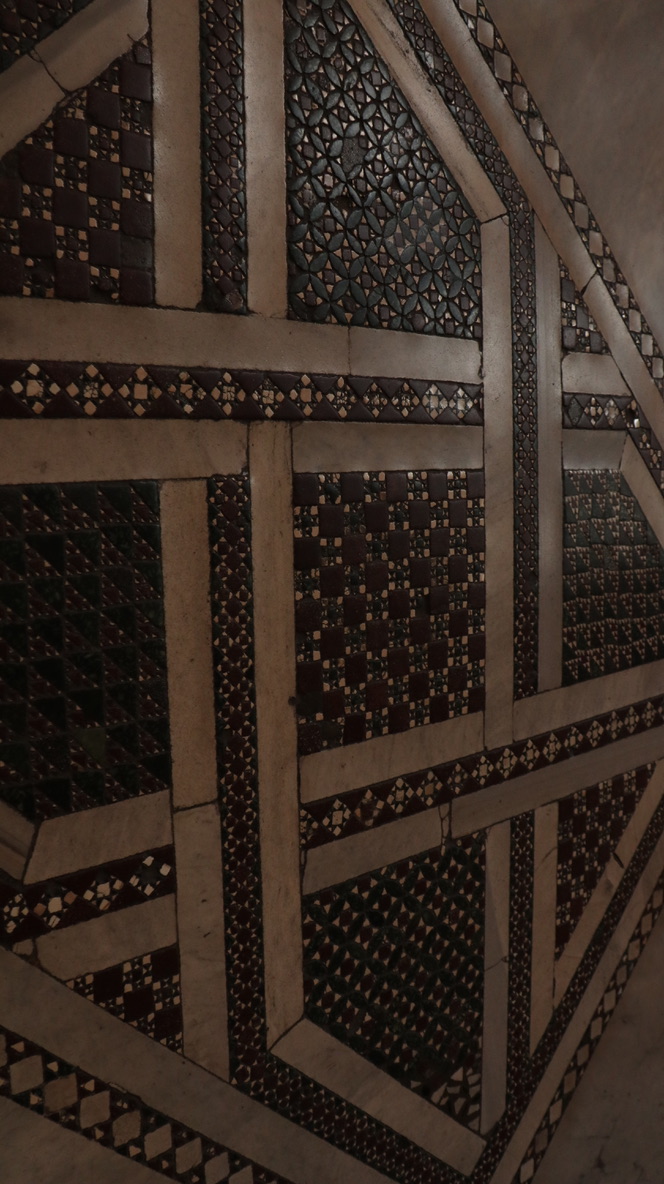

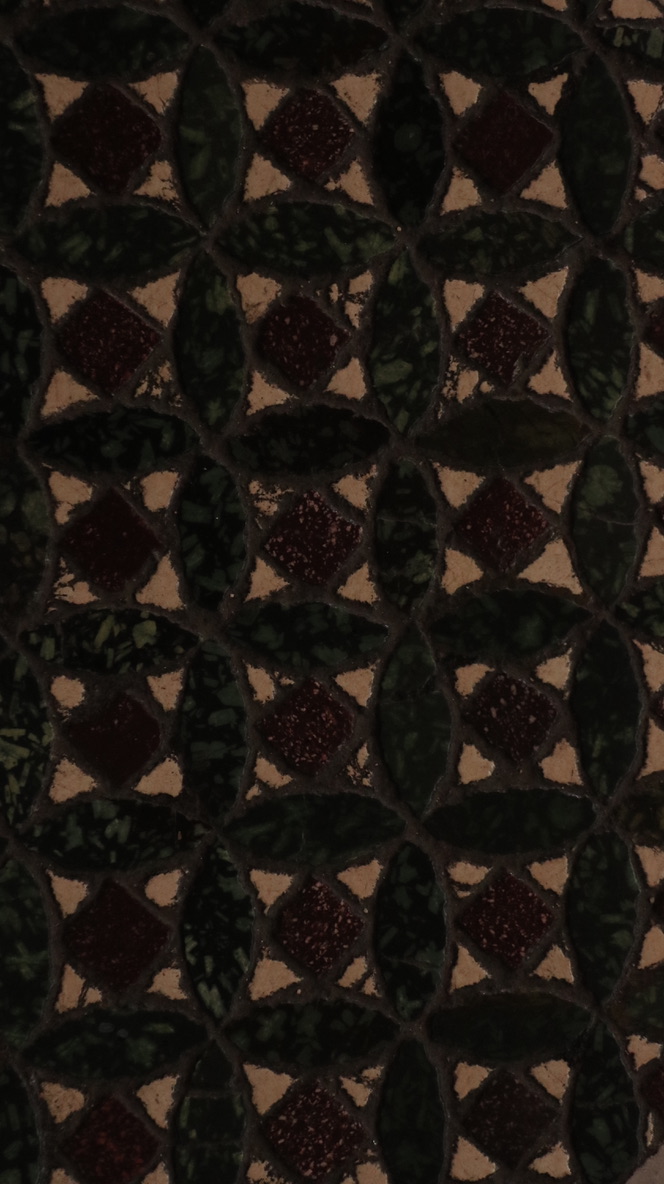

科斯马蒂风格地板(12世纪): 脚下是由大理石工匠科斯马蒂家族在12世纪铺设的华丽地板。它采用opus sectile(切割镶嵌)工艺,用彩色大理石拼接出复杂的几何图案、旋转的圆盘和花朵,其精致与繁复令人叹为观止。

镀金天花板(16世纪): 抬头仰望,中殿的木质镀金天花板 熠熠生辉。传说这些黄金是西班牙君主费迪南德和伊莎贝拉从美洲新大陆送给教宗亚历山大六世的礼物,由文艺复兴大师朱利亚诺·达·桑加罗设计。天花板上的图案是教宗尤利乌斯二世的纹章(橡树果和橡树枝),象征着教廷的权力与荣耀。

西斯廷礼拜堂与保利娜礼拜堂(16-17世纪): 位于耳堂两侧的这两座小堂是文艺复兴和巴洛克时期的杰作。

西斯廷礼拜堂(右耳堂): 由多梅尼科·丰塔纳为教宗西斯笃五世设计,是其陵墓所在地。礼拜堂装饰极其华丽,充满了大理石、青铜和浮雕。

保利娜礼拜堂(左耳堂): 由弗拉米尼奥·蓬齐奥为教宗保罗五世设计。这里正是贝尼尼艺术生涯的起点和重要舞台。

忏悔亭:在教宗庇护九世(1846-1878年在位)的委任下,罗马建筑师维吉尼奥·维斯皮尼亚尼于1861至1864年间,在教宗祭坛前建造了一座庄严的“忏悔亭”。维斯皮尼亚尼选材极为考究,使用了约七十种不同品类的大理石,这些石料主要采自当时罗马与奥斯蒂亚周边的矿场。

这座忏悔亭也昭示着圣母大殿作为“西方伯利恒”与罗马“耶稣诞生大殿”的重要地位。自教宗德奥多罗一世(642-649年在位)时代起,该殿便因源自耶路撒冷的圣物而闻名,亦被称为“马槽旁的圣玛利亚”(Santa Maria ad Praesepem)。

其名来源于五块无花果树木材,相传为耶稣婴孩时期所躺马槽的一部分。 近年来的科学研究显示,这些保存在由朱塞佩·瓦拉迪耶于1802年设计的水晶圣物龛中的木块,其年代可追溯至耶稣降生的时代。

贝尼尼与圣母大殿:巴洛克天才的诞生与贡献

贝尼尼与圣母大殿的联系深刻而持久,跨越了他的大半生。

神童的首次亮相: 约在1606年,年仅8岁的吉安·洛伦佐·贝尼尼就被父亲带到保利娜礼拜堂。当时他创作了一个小巧的大理石半身像《小丑》,展示出惊人的天赋。这件作品虽已失传,但记载表明它被呈献给教宗保罗五世,预示着一位天才的诞生。

教皇保罗五世之墓(约1621-1622年): 这是贝尼尼在圣母大殿的第一个大型委托。他设计了整个纪念性陵墓。雕像中央是正在祈祷的教皇坐像,下方是两个优雅的女性寓言雕像:“仁慈” 和 “正义”。虽然整体设计出自贝尼尼之手,但实际雕刻工作主要由他的父亲彼得罗·贝尼尼和其他助手完成,体现了早期的工作室模式。然而,其构图和理念已展现出巴洛克艺术的动态感。

教皇庇护五世陵墓装饰(约1615-1617年): 在西斯廷礼拜堂内,贝尼尼(很可能在其父亲协助下)为教皇庇护五世的陵墓贡献了两个生动的跪姿天使雕像。这些天使手持教皇的纹章和衣冠,姿态自然,表情虔诚,为相对严肃的陵墓增添了生命的气息。

保利娜礼拜堂的祭坛华盖: 礼拜堂内壮观的青铜华盖也常被归功于贝尼尼的影响,尽管具体执行者可能是其他艺术家。其螺旋形的柱子和动态的形态,明显受到了贝尼尼为圣彼得大教堂设计的华盖的启发。

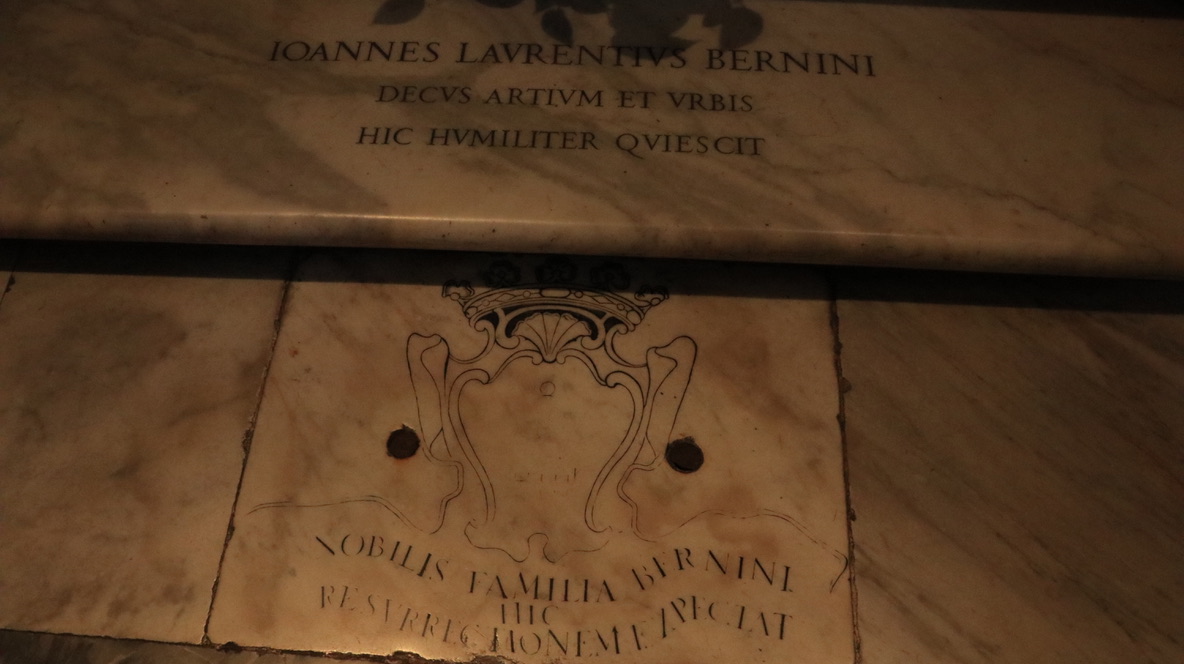

永恒的安息之地: 贝尼尼对圣母大殿怀有深厚的个人情感。他于1680年去世后,根据他的遗愿,被安葬在圣母大殿的一个简朴的墓穴中,与他的伟大偶像——文艺复兴大师拉斐尔(也安葬于万神殿)一样,选择了一个与自己辉煌成就形成对比的谦卑长眠之地。 他的墓碑上仅刻有名字和日期,静静地置身于这座他早年曾为之添彩的圣殿之下。

文化意义

圣母大殿不仅是祈祷的场所,更是罗马作为“永恒之城”的活态见证。它完美地融合了早期基督教的精神、中世纪的神秘、文艺复兴的辉煌和巴洛克的激情。从5世纪的马赛克到贝尼尼的巴洛克雕塑,它就像一座层叠的艺术圣殿,每一代人都在此留下了信仰与艺术的印记。而贝尼尼的故事,从神童的初露锋芒到大师的最终归宿,更是为这座圣殿增添了一份充满人情味的传奇色彩。

圣母大殿(Basilica di Santa Maria Maggiore)是罗马四大特级宗座圣殿中唯一保留早期基督教建筑格局的圣殿。其历史可追溯至公元432年教皇西斯笃三世时期,为纪念以弗所公会议确认”天主之母”教义而建。

建筑整体呈现罗马式与巴洛克风格的完美融合:36根爱奥尼亚大理石柱划分出宽阔的中殿,这些石柱来自古罗马建筑,其上承托着举世闻名的5世纪马赛克镶嵌画,以金箔玻璃片拼贴出《旧约》故事场景,在烛光映照下熠熠生辉。16世纪时增建了高达75米的钟楼,采用罗马中世纪罗马式风格,至今仍是罗马天际线的标志。西斯笃五世时期(1585-1590)由建筑师丰塔纳增建了西斯廷礼拜堂,其穹顶壁画《天国荣光》堪称文艺复兴晚期杰作。

贝尼尼与这座圣殿的渊源颇深:右侧保利娜小堂内安葬着教皇保罗五世,贝尼尼为此设计了整体纪念装置。祭坛上方是圭多·雷尼创作的《圣母与圣子》镶嵌画,下方贝尼尼创作的教皇跪像以卡拉拉大理石雕成,教皇身披精雕细缕的礼袍,双手合十望向圣母。两侧立着象征”仁慈”与”正义”的拟人化雕像,”仁慈”女神手抚婴孩,衣褶自然垂落;”正义”女神持剑与天平,神情庄严肃穆。最令人惊叹的是贝尼尼设计的青铜华盖,四根螺旋柱饰有月桂叶与蜜蜂纹样(博尔盖塞家族徽记),顶部金球与十字架在从圆窗射入的光线下璀璨生辉,与下方教皇陵墓形成垂直的神学象征体系。

天使与殉教者圣母大殿

这座由米开朗基罗巧手改造戴克里先浴场遗址而成的圣殿,堪称文艺复兴建筑与古罗马工程的完美结合。1561年,教皇庇护四世委托时年86岁的米开朗基罗将浴场遗址改建为教堂,大师创造性利用原有结构:将古罗马浴场温水厅的十字拱顶作为教堂中殿,高28米的穹顶跨度创下当时纪录;保留原有的8根花岗岩巨柱支撑拱廊;原浴场窗户改造为采光窗。地面保留的古罗马几何图案马赛克与墙面的古罗马砖砌结构相映成趣。17世纪时,范维特利增建了壮观的青铜大门和天文钟,教堂地面铺设的日晷线由天文学家比安奇尼设计,至今仍能精准显示太阳运行轨迹。

贝尼尼虽未直接参与建筑设计,但在此留下了艺术生涯中的重要作品——乌尔班八世纪念堂。这位巴洛克大师以戏剧化的手法塑造了教皇的永生形象:教皇身披精美雕琢的祭衣端坐于宝座之上,右手作祝福手势,左手轻按诏书。下方黑色大理石棺椁上,鎏金青铜雕刻的”死亡天使”手持沙漏与卷轴,衣袂飘扬仿佛刚刚降临。右侧的”慈爱女神”怀抱婴孩,温柔注视众生;左侧的”正义女神”持剑与天平,神情庄严肃穆。贝尼尼更巧妙运用色彩对比:教皇白色的卡拉拉大理石雕像与黑色底材形成强烈视觉冲击,金色青铜天使又为整体增添神圣光辉。祭坛后墙的彩绘大理石镶嵌画描绘了圣劳伦斯殉道场景,与雕塑群共同构成关于生命、死亡与永恒的神学沉思。

Church of Saint Bernard alleTerme

这座独特的圆形教堂建于1598年,巧妙利用了戴克里先浴场的热厅遗址。教堂直径22米,完美继承了古罗马万神殿的集中式布局,但规模更为亲切。穹顶采用古罗马式的混凝土构造,顶部的圆眼窗使光线直接射入室内。内部装饰简朴庄重:墙壁分上下两层,下层为多立克壁柱分隔的壁龛,上层是圆窗与浮雕交替的装饰带。最珍贵的是保存完好的古罗马地热系统,地板下的空心结构至今仍能感受到古代温泉的余温。

贝尼尼为这座教堂创作了《圣伯纳德的狂喜》(1660年)。这组雕塑安置在主祭坛右侧壁龛内,描绘了这位中世纪圣徒的神秘体验:圣伯纳德跪在简朴的祈祷凳上,双手迎接基督显现的圣光,面部洋溢着神圣的喜悦。贝尼尼以惊人的写实手法表现了粗毛布修袍的质感,甚至细致刻画出修士绳结的编织纹理。背景的荣耀光环采用创新的镂空雕刻技法,使自然光能从背后照射,产生超自然的光影效果。雕塑基座装饰着贝尼尼亲自设计的青铜浮雕,描绘圣伯纳德生平事迹,其叙事性构图开创了宗教艺术的新范式。

胜利之后圣母堂

这座始建于1605年的巴洛克珍宝原为纪念天主教联盟在白山战役胜利而建,外表朴素的石灰华立面内蕴藏着令人惊叹的艺术世界。教堂平面呈拉丁十字形,中殿两侧的科林斯壁柱支撑着装饰繁复的檐口,韦内齐亚诺创作的穹顶壁画《圣母凯旋》描绘了圣母带领圣徒升天的盛大场景。整个内部空间覆盖着金箔装饰的灰泥浮雕,在烛光映照下宛如天国之城。科纳罗家族礼拜堂由著名建筑师伯罗米尼设计,其独特的凹凸立面与隐藏光源设计,为贝尼尼的杰作提供了绝佳舞台。

科纳罗小堂内,贝尼尼创作的《圣特雷莎的狂喜》堪称巴洛克艺术的巅峰之作。雕塑组表现阿维拉的圣特雷莎神秘体验:圣女身着宽大修袍仰卧云端,小天使手持金箭微笑注视,箭尖指向圣女心脏。贝尼尼运用高超技艺表现不同材质:圣女柔软的身体深陷云中,修袍褶皱自然垂落;天使翅膀纤毫毕现,衣带随风飘动。最精妙的是光影设计:隐藏天窗的自然光洒落在镀金铜条雕刻的光线上,营造出神圣启示的视觉效果。两侧包厢浮雕中,科纳罗家族成员或倚栏观望,或低声议论,仿佛正在剧场观看这出神圣戏剧。整个祭坛组合运用了彩色大理石、镀金青铜和灰泥浮雕等多种材料,地面镶嵌的彩色大理石图案与穹顶壁画相呼应,使观者完全沉浸于贝尼尼创造的神圣剧场之中。

奎琳崗聖安德肋堂

这座被誉为”巴洛克明珠”的教堂是贝尼尼建筑艺术的巅峰之作,始建于1658年,由贝尼尼亲自设计完成。教堂坐落于奎里纳莱山岗,原为耶稣会修道院的一部分,其椭圆形平面设计开创了巴洛克建筑的新纪元。外墙采用深浅双色石灰华石材,构成优雅的韵律感,科林斯壁柱与弧形山花形成动态立面。最令人惊叹的是其内部空间设计:椭圆形主殿长径仅15米,却通过巧妙的透视效果营造出无限延伸的视觉感受。十二对镀金科林斯柱划分出主空间与回廊,柱顶檐口呈波浪形起伏,与穹顶基部完美衔接。穹顶内壁的彩绘浮雕《天国荣光》由贝尼尼亲自设计,金色灰泥天使从采光窗周围涌出,在自然光照耀下产生升腾的动感。

祭坛设计更是贝尼尼建筑哲学的集中体现:采用罕见的大理石镶嵌工艺,碧玉、玛瑙和天青石拼贴出云霞图案,中央的圣安德烈雕像仿佛正从破碎的大理石云层中升天。贝尼尼特别设计了隐藏光源系统,使光线从祭坛后方透过黄色玻璃照射在雕像上,营造出超自然的光影效果。地面铺装采用放射状几何图案,引导视线向祭坛集中。教堂附属的萨柯蒂礼拜堂内,贝尼尼创作的《天使与冠冕》雕塑群更是精妙:两位大理石天使手持金叶冠冕,衣褶被雕刻得如此轻薄,仿佛随穿堂风轻轻飘动,展现了大师对材料极限的掌控能力。

四泉聖嘉祿堂

这座由巴洛克建筑大师伯罗米尼设计的杰作始建于1638年,其革命性的波浪形立面彻底改变了教堂建筑的传统范式。教堂因所在街角四座喷泉得名,但真正令人惊叹的是其精妙的几何设计:伯罗米尼采用复杂的数学计算,使教堂在极有限的用地内(仅20×12米)创造出震撼的空间效果。内部穹顶呈椭圆形,通过巧妙的透视画法营造出高耸入云的视觉效果,穹顶表面的六边形藻井逐渐缩小,产生向上的动感。天花板灰泥装饰采用蜂窝状几何图案,象征蜜蜂(巴尔贝里尼家族徽记)孜孜不倦的工作精神。

虽然贝尼尼未直接参与建筑设计,但教堂内部保存着他的重要作品——《圣嘉禄·博罗梅奥像》。这尊银质雕塑完成于1647年,描绘了米兰大主教在瘟疫期间为民祈祷的场景。贝尼尼以惊人的写实手法刻画了圣人的神态:深陷的眼窝透露着悲悯,微微张开的嘴唇仿佛正在祈祷,右手以祝福手势轻触胸口。圣人身着的祭衣被雕刻出繁复的刺绣纹样,衣褶自然垂落形成富有韵律的线条。雕塑安放在镶有紫水晶和孔雀石的祭台上方,两侧配以贝尼尼设计的青铜天使烛台,整体构成一个完整的礼拜空间。更难得的是,贝尼尼还为此创作了准备阶段的陶土模型,现存于博尔盖塞美术馆,让人们得以窥见大师的创作过程。

聖加彌祿聖殿

这座献给医疗主保圣人的圣殿始建于1606年,由建筑师马代尔诺设计,是反宗教改革时期的重要建筑。教堂正面采用典型的耶稣会风格,双柱式立面装饰着圣徒雕像和天使浮雕。内部为单殿式布局,两侧各设四个礼拜堂,筒形拱顶覆盖着圭多·雷尼创作的《圣加弥禄荣升天国》壁画。主祭坛后的镶板画描绘了圣人照顾瘟疫患者的场景,其现实主义风格深深影响了后来的宗教艺术。最特别的是地下圣堂,保存着圣人的心脏遗骸,银质圣髑盒装饰着珍珠和紫水晶,是巴洛克金工艺术的精品。

贝尼尼在此留下了他晚年最重要的作品之一——《真福卢多维卡·阿尔贝托尼像》(1674年)。这组雕塑安放在阿尔贝托尼礼拜堂内,描绘了这位方济各会第三会成员的神秘体验。贝尼尼以77岁高龄创作出如此充满激情的作品:圣女身着修会会衣仰卧在云石卧榻上,头部后仰双目微闭,右手轻抚胸口仿佛感受神恩。最精妙的是对衣料的刻画:粗布会衣的质感与丝绸衬里的柔软形成鲜明对比,褶皱随着身体的扭动产生丰富的光影变化。天使雕像从上方降临,手指轻触圣女胸膛,暗示神圣之爱的注入。贝尼尼特别设计了隐蔽的顶部采光窗,使自然光正好照射在圣女面部,随着时间推移产生不同的光影效果,赋予雕塑以生命的动感。礼拜堂的整体设计也出自贝尼尼之手,彩色大理石镶板和镀金灰泥装饰构成华丽而庄严的背景。

羅馬聖依納爵堂

这座巴洛克艺术的杰出代表始建于1626年,为纪念耶稣会创始人依纳爵·罗耀拉而建。教堂由著名建筑师奥尔达齐设计,采用拉丁十字平面,中殿宽阔雄伟。最令人惊叹的是安德烈亚·波佐创作的穹顶错觉画(1685年),通过精妙的透视技法,使平顶看似高达30米的穹窿,描绘圣依纳爵进入天国的辉煌场景。中殿天花板壁画同样由波佐创作,表现耶稣会传教士在四大洲传教的事迹。主祭坛上方供奉着银质圣依纳爵像,两侧的大理石群雕描绘”信仰战胜异端”的寓言场景。

虽然贝尼尼未直接参与教堂建造,但他的艺术精神无处不在:祭坛的扭曲柱式明显受到贝尼尼在圣彼得大教堂设计的影响;侧廊小堂的雕塑群可见贝尼尼式的动态构图;甚至波佐的错觉画技法也受益于贝尼尼的光影研究。特别重要的是,教堂保存着贝尼尼设计的礼仪用品:银质圣体发光器采用太阳放射造型,镶嵌着水晶和石榴石;祭衣上的金线刺绣图案由贝尼尼绘制草图;甚至圣周礼仪中使用的银喇叭也出自他的设计。这些珍贵文物展现了贝尼尼作为整体艺术家的全面才能。

神廟遺址聖母堂

这座独特的教堂建于16世纪,直接利用古罗马奥古斯都广场遗址建造,将哈德良时期的神庙柱廊巧妙地融入基督教建筑。教堂最引人注目的是其混合结构:东侧墙完全采用古罗马时期的石灰华砌体,保留着原有的拱门和壁龛;西侧则新建了文艺复兴风格的立面,形成古今建筑的对话。内部空间呈不规则形状,12根古罗马花岗岩柱支撑着拱廊,柱头保持着原始的科林斯式样。祭坛后墙镶嵌着从附近出土的古罗马浮雕,描绘了神话场景。

贝尼尼在1650年代为教堂设计了《圣母与圣子》祭坛。这组雕塑巧妙地呼应了建筑环境:圣母宝座采用仿古罗马式样,底座装饰着月桂叶和格里芬浮雕;圣子手持的地球仪上雕刻着黄道十二宫图案。最精妙的是光影设计:贝尼尼计算了从古罗马窗户射入的光线角度,使晨光在特定时刻正好照亮圣母面部。祭坛框架采用多色大理石拼贴,青金石背景与白玉雕像形成鲜明对比。两侧的跪天使烛台也是贝尼尼设计,天使翅膀的羽毛细节和衣袍褶皱都展现出典型的贝尼尼风格。这些作品体现了贝尼尼对古典传统的尊重与创新。

耶穌教堂

耶稣教堂(Il Gesù)作为耶稣会母堂,是反宗教改革时期最具影响力的教堂建筑,始建于1568年,由维尼奥拉设计,后由德拉波塔完成。其建筑形制成为后来巴洛克教堂的范本:宽阔的单殿式布局取代了传统的三廊式,两侧以连环拱门分隔礼拜堂,使视线能直接聚焦于主祭坛。教堂正立面采用双层结构,上层收缩形成动态韵律,涡卷饰巧妙衔接上下部分。内部装饰极尽华丽:兰弗兰科创作的穹顶壁画《天国荣光》开创了错觉画法的新纪元,金色灰泥装饰如瀑布般从穹顶倾泻而下,与彩色大理石镶板交相辉映。最令人惊叹的是安德烈亚·波佐设计的祭坛华盖,以青铜镶嵌紫檀木和象牙,象征耶稣会的全球传教使命。

贝尼尼虽未参与主体建造,但在1670年代为教堂创作了重要作品——《真福罗耀拉祭坛》。该作品位于左侧耳堂,描绘耶稣会创始人伊纳爵·罗耀拉接受神启的场景。贝尼尼采用多层次构图:底层是镶嵌青金石和玛瑙的大理石祭台,中层青铜浮雕展现天使向圣徒显现的瞬间,顶部云石雕刻的荣耀天使手持金质十字架。特别巧妙的是光影设计:隐藏于檐口的窗户使自然光正好照亮圣徒面部,营造出超自然光照效果。祭坛两侧立着贝尼尼设计的忏悔天使像,其中左侧天使手持刻有”AMDG”(为上帝更大荣耀)铭文的书卷,精妙概括了耶稣会的精神内核。

真理之口

这座位于希腊圣母堂门廊的古代井盖,因《罗马假日》而闻名世界,但其历史可追溯至古罗马时期。直径1.75米的大理石圆盘原为克劳狄水道闸口盖,雕刻的海神头像鬈发浓密,张开的嘴部可供手臂伸入。中世纪时期被用作测谎神器,传说说谎者伸手入内会被咬伤。所在的希腊圣母堂始建于6世纪,采用巴西利卡式布局,科林斯柱廊划分出三殿空间, Cosmatesque风格地坪镶嵌着精美的几何图案。12世纪增建的钟楼是罗马最古老的钟楼之一,采用罗马式与拜占庭风格融合的设计。

贝尼尼与真理之口的关联体现在其艺术创作中:1656年他为科纳罗家族创作的《被祝福的灵魂》雕塑,明显受到古罗马海神雕刻的启发。这件现存于西班牙阶梯附近教堂的大理石浮雕,刻画一张灵魂得救的面容从石中浮现的瞬间,半张的脸部与真理之口形成艺术对话。更重要的是,贝尼尼在圣彼得广场设计的喷泉中也运用了类似的海神形象,将古代艺术元素融入巴洛克创作。据传记作家巴尔迪努奇记载,贝尼尼曾多次素描真理之口,其雕刻的鬈发处理手法可见于后来创作的河神雕像中。

希臘聖母堂

这座罗马最古老的圣母堂始建于6世纪,由拜占庭建筑师在古罗马遗址上建造,因其希腊礼仪式得名。建筑融合了早期基督教与拜占庭风格:长方形巴西利卡布局配有独特的女性廊台,24根古罗马时期花岗岩柱支撑着拱廊,柱头混合了科林斯式与拜占庭纹样。12世纪增建的 Cosmatesque风格钟楼高45米,是罗马罗马式建筑的代表作。内部保存着6世纪马赛克《宝座圣母与圣子》,金底背景上的圣母身着深蓝色长袍,保持着拜占庭圣像画的庄严风格。13世纪增建的祭坛华盖是罗马中世纪金工艺术精品,镶嵌珍珠和珐琅的柱身讲述着圣徒生平。

贝尼尼在1630年代为教堂创作了《圣母永援像》框架。这件现存于主祭坛上方的作品,为古老的圣母像设计了巴洛克式荣耀光环:鎏金青铜雕刻的光射线呈放射状排列,间以镶嵌的青金石云朵,顶部两位飞天使手持缀满珍珠的花冠。最精妙的是框架开合机制的设计——通过隐藏的滑轮系统,画作可在特定节日降下展示。贝尼尼还设计了祭坛前的跪凳,精雕细琢的核桃木件饰有象牙镶嵌的天使图案,与上方的金光闪耀形成材质对比。这些设计体现了贝尼尼对古老传统的尊重与创新,使中世纪艺术瑰宝焕发巴洛克光彩。

Basilica di Sant’Agostino

这座文艺复兴早期的重要圣殿始建于1420年,由雅各布·达·彼得拉桑塔设计,是罗马最早采用新古典风格的教堂之一。正立面采用纯白色石灰华石材,完美比例的科林斯柱式与圆窗体现着人文主义精神。内部为拉丁十字布局,20根 monolithic 花岗岩柱划分出三廊空间,筒形拱顶装饰着金色藻井。最珍贵的艺术珍品包括卡拉瓦乔的《洛雷托圣母》和拉斐尔的《以赛亚先知》,而文艺复兴雕塑家桑索维诺创作的《圣母子与圣安妮》群雕更是镇殿之宝。

贝尼尼在此留下了鲜为人知但极其重要的作品——科尔纳罗家族礼拜堂的《圣莫尼卡祭坛》。创作于1647年的这组雕塑,描绘圣奥古斯丁之母莫尼卡祈祷的场景。圣女跪在镶有紫檀木的大理石跪凳上,双手交握置于胸前,微微仰头望向天光。贝尼尼以精湛技艺表现不同材质:粗布头巾的质感与丝绸内衬的柔软形成对比,木制念珠的细节刻画令人叹为观止。祭坛背景设计独具匠心:彩色大理石拼贴的耶路撒冷天际线,与镀金青铜雕刻的云霞光环融为一体。最巧妙的是光影设计:隐藏于檐口的天窗使晨光正好在黎明时分照亮圣女面容,象征其每日晨祷的虔诚。

圣道名圣西斯小堂

圣道名圣西斯小堂(San Sisto Vecchio)是罗马最古老的早期基督教建筑之一,其历史可追溯至4世纪君士坦丁大帝时期。这座长方形巴西利卡式教堂保存着原始的结构布局:28根古罗马时期的大理石柱划分出中殿与侧廊,柱头混合了科林斯式与爱奥尼亚式风格。13世纪时,教宗英诺森三世委托进行了重大修缮,增建了罗马式钟楼和精美的科斯马蒂风格地坪。后殿半圆穹顶保存着6世纪的马赛克镶嵌画《基督显圣》,金底背景上的基督身穿紫袍,手持经卷,两侧站立着圣彼得与圣保罗。最珍贵的是地下圣堂,保存着4世纪的洗礼池和早期基督教壁画,描绘了圣经中的场景。

贝尼尼与这座小堂的关联主要体现在其装饰艺术影响上:主祭坛的青铜华盖虽由其他艺术家制作,但明显受到贝尼尼在圣彼得大教堂设计的华盖影响,采用了类似的螺旋柱式和月桂叶装饰。更重要的是,小堂保存着贝尼尼设计的圣物匣——以银质镶嵌珍珠的容器供奉着圣西斯特的遗骸,匣体雕刻着天使簇拥十字架的图案,展现了贝尼尼典型的动态构图。祭坛右侧的《圣母领报》浮雕也被认为出自贝尼尼学派,天使加百列的衣褶处理和光影对比都具有明显的贝尼尼风格特征。

Chiesa San Giacomo in Augusta

这座文艺复兴风格的教堂始建于14世纪,1592年由著名建筑师弗朗切斯科·达·沃尔特拉完全重建,得名于附近的奥古斯都陵墓。教堂采用独特的椭圆形平面设计,预示着巴洛克建筑的到来。正立面采用典型的耶稣会风格,双层结构以科林斯壁柱分隔,中央大门上方装饰着圣雅各雕像。内部空间虽小但比例完美,穹顶壁画由切萨雷·罗塞蒂创作,描绘了圣雅各在天国的荣光。最引人注目的是四周墙壁装饰的彩色大理石镶板,采用几何拼花工艺,展现了文艺复兴时期的高超技艺。

贝尼尼在1660年代为教堂创作了《圣弗朗切斯卡·罗玛祭坛》。这组雕塑展现了贝尼尼成熟期的艺术风格:圣女跪在云石祭台上,双手接受基督显现的圣痕,面部表情混合痛苦与极乐的神情。贝尼尼巧妙运用了多种材料:圣女身体用卡拉拉大理石雕成,衣袍则采用较暗的石灰华石,形成鲜明对比。背景的荣耀光环以镀金青铜制作,放射状的光线间镶嵌着彩色玻璃。祭坛底座装饰着贝尼尼设计的浮雕嵌板,描绘圣女施行神迹的场景,其构图方式明显受到古典浮雕的影响。整个作品体现了贝尼尼将雕塑、建筑和装饰艺术融为一体的整体艺术观。

河畔聖方濟各堂

这座坐落于台伯河畔的方济各会圣殿始建于13世纪,原为哥特式建筑,后在文艺复兴时期由建筑师巴乔·蓬泰利进行了大规模改建。教堂采用拉丁十字平面布局,高耸的中殿覆盖着木质屋架,两侧各设五座礼拜堂,其中以马尔蒂尼礼拜堂的14世纪壁画最为珍贵,描绘了圣方济各生平场景。16世纪增建的穹顶由佩鲁齐设计,直径达23米,穹顶壁画《圣方济各荣升天国》由乔瓦尼·兰弗兰科创作,金色光环与蓝色背景交相辉映。主祭坛上方的13世纪十字架是罗马现存最古老的彩绘木十字架之一,其拜占庭风格的基督形象深刻影响着后来的宗教艺术。

贝尼尼在1660年代为教堂创作了《真福马特奥修女墓雕》。这组位于右侧廊的雕塑展现了贝尼尼晚年的艺术风格:真福者身着方济各会修女服,安卧于云石棺椁之上,双手交握于胸前,面容宁静而充满神性喜悦。贝尼尼以惊人的写实手法刻画了粗布修服的质感与褶皱,甚至细致表现出头巾下的发丝纹理。棺椁侧面浮雕描绘了修女施行神迹的场景,背景采用透视法雕刻的庭院景观,创造出深度空间错觉。顶部两位小天使手持棕榈枝与花冠,衣袂飘扬的姿态与下方静卧的修女形成动静态的完美平衡。整个纪念装置采用多色大理石镶嵌工艺,青金石背景与白玉天使的配色方案,体现了贝尼尼对色彩与材质的高超掌控力。

越台伯河的聖母大殿

这座建于3世纪的古老公堂是罗马最早献给圣母的圣殿之一,坐落于台伯河西岸的古老街区。建筑历经多次改建:中世纪增建了罗马式钟楼和科斯马蒂风格地坪;16世纪由蓬泰利重建设计了华丽的镀金天花板,镶嵌着教宗西斯笃五世的徽章;17世纪增建的穹顶壁画由拉涅利创作,描绘了圣母加冕场景。最珍贵的是13世纪门廊马赛克《圣母登极》,金底背景上的圣母宝座装饰着珍珠和宝石,保持着拜占庭艺术的传统。地下圣堂保存着古罗马时期的建筑遗迹,包括2世纪的住宅墙体和大理石柱础。

贝尼尼在1650年代为教堂主祭坛设计了《圣母加冕》青铜华盖。这件高达12米的巨作采用螺旋柱式结构,四根镶有金橄榄枝的青铜柱支撑着穹顶式华盖,顶部十字架与星形装饰象征圣母的各个称号。华盖内部穹顶装饰着灰泥雕刻的天使合唱团,中央天窗射入的光线正好照亮下方的圣母像。贝尼尼特别设计了可开合的银质保护屏,在重要节日时能够展现13世纪的圣母像真迹。祭坛两侧的跪天使烛台也是贝尼尼设计,天使手持的花冠中可放置巨型蜡烛,其流线型的衣褶设计成为后来巴洛克雕塑的典范。这些作品体现了贝尼尼如何将古老圣像与现代艺术完美结合。

納沃納廣場

这个建立在图密善竞技场遗址上的巴洛克广场,长240米、宽65米的椭圆空间完美保留了古罗马竞技场的轮廓。自15世纪成为市场以来,历经多位建筑大师塑造:贝尔尼尼创作的四河喷泉(1651年)位于广场中心,高耸的埃及方尖碑下,四位河神象征四大洲的河流:多瑙河老者抚教皇纹章,尼罗河巨人以纱蒙面,恒河长者持桨远眺,里约德拉普拉塔河惊惶后仰。贝尼尼巧妙运用不同大理石材质表现各地地貌:多瑙河畔的狮马、恒河边的棕榈树、尼罗河的海怪皆栩栩如生。喷泉底部设计有暗道系统,使水以不同力度喷涌,形成动态水景。

广场南端的摩尔人喷泉经贝尼尼改造后焕发新生:中央的埃塞俄比亚勇士与海豚搏斗,肌肉线条紧绷,扭曲的身姿展现强烈动感。北端海神喷泉虽由德拉·波塔创作,但贝尼尼参与了整体设计规划。广场周边建筑同样精彩:伯罗米尼设计的圣依搦斯教堂凸凹立面与贝尼尼喷泉形成艺术对话,潘菲利宫的精美壁画记录着教皇英诺森十世的荣耀。每逢圣诞节期间,广场变为热闹的节日市场,贝尼尼设计的喷泉在彩灯映照下更显梦幻,实现了艺术家”将城市空间变为露天剧院”的构想。

这个建立在图密善竞技场遗址上的巴洛克广场,长240米、宽65米的椭圆空间完美保留了古罗马竞技场的轮廓。自15世纪成为市场以来,历经多位建筑大师塑造:贝尔尼尼创作的四河喷泉(1651年)位于广场中心,高耸的埃及方尖碑下,四位河神象征四大洲的河流:多瑙河老者抚教皇纹章,尼罗河巨人以纱蒙面,恒河长者持桨远眺,里约德拉普拉塔河惊惶后仰。贝尼尼巧妙运用不同大理石材质表现各地地貌:多瑙河畔的狮马、恒河边的棕榈树、尼罗河的海怪皆栩栩如生。喷泉底部设计有暗道系统,使水以不同力度喷涌,形成动态水景。

广场南端的摩尔人喷泉经贝尼尼改造后焕发新生:中央的埃塞俄比亚勇士与海豚搏斗,肌肉线条紧绷,扭曲的身姿展现强烈动感。北端海神喷泉虽由德拉·波塔创作,但贝尼尼参与了整体设计规划。广场周边建筑同样精彩:伯罗米尼设计的圣依搦斯教堂凸凹立面与贝尼尼喷泉形成艺术对话,潘菲利宫的精美壁画记录着教皇英诺森十世的荣耀。每逢圣诞节期间,广场变为热闹的节日市场,贝尼尼设计的喷泉在彩灯映照下更显梦幻,实现了艺术家”将城市空间变为露天剧院”的构想。

圣天使桥与圣天使堡

圣天使桥

圣天使桥原名埃利乌斯桥,始建于公元134年,原为哈德良陵墓的入口通道。贝尼尼在1668-1671年间受教宗克莱芒九世委托,设计了桥上的十尊天使雕塑。每位天使手持一件耶稣受难器具:持荆冠的天使低垂眼帘,神情悲悯;持十字架的天使昂首挺胸,充满胜利姿态;持汗巾的天使轻展布帛,仿佛刚刚印下圣容。贝尼尼亲自雕刻了两尊原型(现存于圣安德烈教堂),其余由弟子在其监督下完成。天使们的衣褶随风飘动,脚踏云石浪花,与桥下台伯河水形成虚实相应的奇妙效果。

圣天使堡

圣天使堡作为哈德良皇帝的陵墓,历经多次功能转变:从皇家陵墓到军事要塞,再到教宗避难所。贝尼尼参与了内部装饰设计:教宗保罗三世大厅的壁炉装饰由其设计,大理石雕刻的天使与徽章体现文艺复兴风格;图书馆天花板壁画由贝尼尼起草,其弟子完成,描绘了《旧约》场景。最精彩的是教宗亚历山大七世委托贝尼尼设计的私人礼拜堂,彩绘灰泥天使簇拥着镶珠母贝的十字架,展现了贝尼尼对室内装饰的整体把控能力。从堡顶露台俯瞰,贝尼尼设计的桥廊与城市轴线完美契合,体现了巴洛克城市设计的精髓。

博爾蓋塞美術館

这座原为博尔盖塞家族别墅的艺术圣殿,由建筑师弗拉米尼奥·蓬齐奥设计于1613年,采用典型的文艺复兴式别墅布局。建筑外立面装饰着古典浮雕和雕像龛,内部大厅采用错视画法装饰,科朗杰利创作的壁画模拟了大理石镶板和雕塑效果。一层主要陈列雕塑作品,地面铺装采用古罗马马赛克;二层画廊展示绘画珍品,天花板的湿壁画《神性智慧的寓言》由马拉塔创作。建筑本身就是一个艺术瑰宝,每个房间都有其独特的装饰主题和色彩方案。

贝尼尼的早期杰作在此得到集中展示:《阿波罗与达芙妮》(1622-1625)捕捉了变形的瞬间,月桂树叶从指尖生长出来的细节令人惊叹;《普路托与普洛塞尔皮娜》(1621-1622)中冥王手指陷入少女大腿的肌肉凹陷,展现了对大理石的极致掌控;《大卫》(1623-1624)扭曲的身姿和紧绷的表情,打破了传统静态雕塑的范式。这些作品原本是为红衣主教希皮奥内·博尔盖塞的别墅花园创作,后来移入室内保护。贝尼尼还设计了展厅的陈列方式,使雕塑在不同角度光线下呈现最佳效果,这种布展理念至今仍在沿用。

梵蒂冈

梵蒂冈博物馆

梵蒂冈博物馆的起源可追溯至1506年,当教宗尤利乌斯二世收购《拉奥孔群雕》并公开展示之时。如今博物馆建筑群包含1400多个展厅,总长度达7公里,堪称世界最大的艺术宝库。博物馆建筑本身即是一部建筑史教科书:布拉曼特设计的望景楼中庭是文艺复兴建筑的典范,皮奥-克莱门提诺博物馆的新古典主义展厅由西蒙内蒂设计,而西斯廷礼拜堂则保持着文艺复兴鼎盛时期的原貌。博物馆最著名的螺旋楼梯由摩莫设计于1932年,采用双螺旋结构实现人流分流,其青铜栏杆装饰着教宗纹章。

贝尼尼在博物馆的创作主要集中在以下领域:他为乌尔班八世设计了现在称为”贝尼尼中庭”的展览空间,独创性地运用自然光照明系统,通过精心设计的天窗使光线均匀洒落在雕塑上。在庇护-克莱门提诺博物馆的圆形厅内,他设计了巨型斑岩浴缸的底座,以大理石雕刻的海豚和仙女形象支撑古代容器。最重要的是他在格里高利埃及博物馆设计的拱顶装饰,将古埃及象形文字与巴洛克灰泥工艺巧妙结合。这些设计展现了贝尼尼作为博物馆学先驱的远见,开创了现代博物馆陈列设计的先河。

西斯汀小堂

这座教宗礼拜堂由建筑师乔瓦尼诺·德·多尔奇于1477-1480年间建造,是文艺复兴建筑的杰出代表。长方形礼拜堂长40.9米,宽13.4米,高20.7米,其尺寸精确对应《旧约》中所载所罗门圣殿的比例。拱顶采用筒形穹顶结构,原本由皮耶罗·马泰奥绘制金色星空图案。1508-1512年间,米开朗基罗在教宗尤利乌斯二世委托下重新绘制了天顶画,创作了包括《创世纪》9个场景、12位先知和20个裸体青年在内的343个人物形象。1536-1541年他又返回创作了祭坛墙面的《最后的审判》,这幅巨作高达17米,宽13米,描绘了400多个栩栩如生的人物。

虽然贝尼尼未直接参与小堂的装饰,但他的艺术深受其影响。在圣彼得宝座的设计中,他借鉴了米开朗基罗的先知形象;在科尔纳罗小堂的构图中也可见《最后的审判》的影子。更重要的是,贝尼尼曾多次参与小堂的维护工程:1630年代他设计了新的通风系统,防止湿气损害壁画;1660年代他改进了照明装置,发明了可调节的反射镜系统,使自然光能更好地展现壁画细节。这些贡献体现了他对艺术保护的科学态度。

聖伯多祿大殿*

这座世界最大的教堂建设历时120年(1506-1626),凝聚了布拉曼特、拉斐尔、米开朗基罗等文艺复兴巨匠的心血。米开朗基罗设计的穹顶高136.57米,直径41.47米,采用双层壳体结构,其设计灵感来自佛罗伦萨圣母百花大教堂但更具宏伟规模。教堂内部长186米,中殿宽26米,可容纳6万人同时礼拜。地面铺装着文艺复兴时期的几何图案大理石,墙面装饰着45个祭坛和11个小堂,收藏着数百年来的艺术珍品。

贝尼尼为大殿贡献了以下杰作:1624-1633年创作的29米高青铜华盖,使用了万神殿拆下的青铜铸件,螺旋柱饰月桂纹和蜜蜂图案(乌尔班八世徽记)。1657-1666年设计的圣彼得宝座,以青铜镀金包裹古代木椅,四位教会圣师雕像托举宝座,上方荣耀窗中圣灵鸽子金光闪耀。他还创作了乌尔班八世和亚历山大七世陵墓,设计了中殿的雕花拱廊和忏悔小堂的镶嵌画。最令人惊叹的是他设计的圣礼小堂青铜栅栏,其扭曲的柱形成为后来巴洛克铁艺的典范。

聖伯多祿廣場

这个可容纳30万人的椭圆形广场由贝尼尼在1656-1667年间设计建造,是巴洛克城市设计的巅峰之作。广场长340米,宽240米,以埃及方尖碑为中心,两侧由284根多立克柱和88根壁柱组成的长廊环绕。柱廊顶部立着140尊圣人雕像,高度3.2米,由贝尼尼设计其弟子完成。广场地面铺装放射状灰岩条石,与柱廊形成透视效果。两侧喷泉分别由马代尔诺(右)和贝尼尼(左)设计,保持水面高度的精密平衡。

贝尼尼的设计充满象征意义:柱廊如”母亲教堂的双臂”拥抱信徒;方尖碑象征基督战胜死亡;铺地图案暗示太阳辐射,喻指教廷普世使命。他创新地运用视觉矫正技术:柱廊采用渐变形制,远处柱距较小;雕像尺寸随高度变化。最精妙的是”贝尼尼效应”:站在广场特定黑斑石上,四排柱廊会神奇地重叠成一排。这个广场不仅是建筑杰作,更是将数学、光学、神学融为一体的艺术奇迹。

圣若望拉特朗大殿

正式名称:拉特朗圣若望大殿

地位:罗马主教(即教宗)的主教座堂,因此被称为“全世界教堂之母”。

圣伯多禄大殿

位于:梵蒂冈

地位:最著名的天主教朝圣地之一,建于圣伯多禄(圣彼得)的墓地上。

圣保禄大殿

全称:城外圣保禄大殿

地位:传统上认为建于圣保禄(圣保罗)的墓地上。